Lesione della Fibro-cartilagine triangolare (TFCC)

Ecco una guida per il fisioterapista sulla valutazione e gestione della Lesione della Fibro-cartilagine triangolare (TFCC).

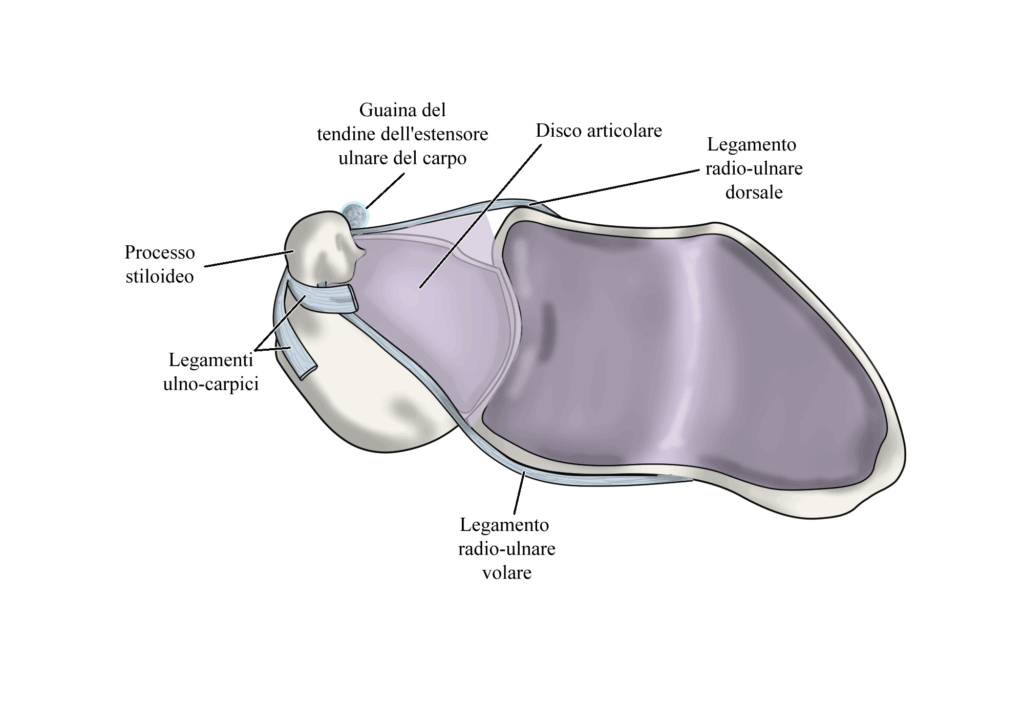

La fibro-cartilagine triangolare o TFCC è una struttura appartenente al cosiddetto complesso fibro-cartilagineo triangolare (CFCT), situato nell’articolazione radio-ulnare distale (DRUJ), la cui funzione principale è quella di stabilizzarla e di ammortizzare gli stress osteo-legamentosi tra la superficie articolare distale dell’ulna e la prima filiera del carpo, in particolare l’osso piramidale. Essa si comporta come un vero e proprio menisco o disco articolare: di forma biconcava, si inserisce sul radio, fondendosi con la cartilagine articolare radiale e inserendosi sull’ulna, sul suo processo stiloideo.

Questa struttura meniscoide ha dimostrato avere un ridotto afflusso vascolare nella zona centrale (di conseguenza, una lesione/lacerazione della porzione centrale ha una minore possibilità di rimarginazione) e una maggiore vascolarizzazione delle porzioni più periferiche (le quali presentano un maggiore tasso di guarigione).

Nel 1937, per la prima volta, il rapporto di Lippmann parlava della lesione della fibro-cartilagine triangolare come ipotetica causa di instabilità articolare dopo una frattura di Colles.

Grazie agli studi di Palmer e Werner sappiamo che il complesso fibro-cartilagineo triangolare risulta essere costituto da:

- legamenti radio-ulnare dorsale e palmare (confluiscono rispettivamente nella capsula radio-ulnare posteriore e anteriore);

- fibro-cartilagine o menisco triangolare;

- legamento collaterale ulnare;

- guaina dell’estensore ulnare del carpo;

- legamento ulno-lunato e ulno-triquetrale1,3.

Tipologia di paziente

I pazienti maggiormente colpiti sono soggetti che spesso praticano sport come tennis, baseball, pugilato e golf, rugby, hockey e basket, ovvero sport in cui ci sono sollecitazioni in supinazione/pronazione, deviazione radiale/ulnare e carichi assiali sull’avambraccio3.

In un Revisione Sistematica del 2014 si è dimostrato che le alterazioni strutturali del complesso fibro-cartilagineo aumentano con l’età, indipendentemente dai sintomi, evidenziando che non sempre lesioni della struttura sono associate a condizioni sintomatiche4.

Fibro-cartilagine triangolare: patofisiologia

Un evento traumatico o un processo degenerativo possono portare a lesione o lacerazione del complesso fibro-cartilagineo (CFCT), divenendo una delle principali cause di dolore nella zona ulnare. Nel 1989, Palmer e Werner hanno stilato una classificazione delle lesioni traumatiche e degenerative, leggermente modificata da Atzei e Lucchetti nel 20225.

La classificazione di Palmer e Werner le suddivide in:

- lesioni traumatiche o di Classe 1;

- lesioni degenerative o di Classe 2.

Le lesioni traumatiche o di Classe 1 sono state a loro volta suddivise in lesioni di tipo:

- 1A. perforazione centrale isolata del TFCC;

- 1B. avulsione sul lato ulnare (con o senza frattura dello stiloide ulnare);

- 1C. avulsione distale del TFCC (rottura dei legamenti ulno-carpali distali);

- 1D. avulsione radiale del TFCC (con o senza frattura dell’incisura sigmoidea).

Le lesioni degenerative ( sindrome da schiacciamento ulno-carpali) o di Classe 2 sono state a loro volta suddivise in:

- 2A. logoramento del TFCC;

- 2B. logoramento del TFCC (con condromalacia del semilunare o dell’ulna);

- 2C. perforazione del TFCC (con condromalacia del semilunare o dell’ulna);

- 2D. perforazione del TFCC (con condromalacia del semilunare o dell’ulna oppure con perforazione del legamento semilunare-piramidale);

- 2E. perforazione del TFCC (con condromalacia del semilunare o dell’ulna; con perforazione del legamento semilunare-piramidale o con artrosi ulno-carpale).

La classificazione appena descritta è stata fatta grazie all’aiuto di strumenti diagnostici come radiografie, risonanza magnetica con e senza contrasto ed ecografie. Grazie all’avanzamento artroscopico del polso degli ultimi anni, è stato possibile aggiornare la classificazione e vedere lesioni mai contemplate in passato (classificazione di Atzei e Lucchetti).

Tra le lesioni di tipo 1B sono state inseriti tre sottotipi di lesioni:

- lesione distale riparabile – ATZEI EWAS 1;

- strappo completo riparabile – ATZEI EWAS 2;

- rottura prossimale riparabile – ATZEI EWAS 3.

Alle lesioni di tipo 1D è stato aggiunto il sottotipo:

- lesione pre-1D. rottura dei legamenti radio-ulnari 5-10 mm prima dell’inserzione sull’incisura sigmoidea1,2.

Diagnosi differenziale

Vediamo ora quali sono le patologie da indagare o escludere nel caso in cui si sospetti una lesione del complesso fibro-cartilagineo triangolare, col fine di eseguire un’accurata diagnosi differenziale:

- fratture distali del radio con accorciamento del radio rispetto all’una;

- degenerazione articolare;

- artrite semilunare-piramidale;

- instabilità dell’estensore ulnare del carpo (EUC);

- tendinopatia dell’estensore ulnare del carpo (EUC);

- frattura dell’uncino dell’ osso uncinato;

- stenosi dell’arteria ulnare;

- artrosi piso-piramidale;

- tendinopatia calcifica del flessore ulnare del carpo (FUC);

- sindrome del canale di Guyon (entrapement periferico);

- frattura dello stiloide ulnare;

- patologie del nervo ulnare1.

Elementi anamnestici

La lesione del complesso fibrocartilagineo è considerata una delle principali cause di dolore che un paziente può lamentare nella zona ulnare. Effettuare un’anamnesi completa del paziente significa indagare sul sintomo in termini di:

- comparsa e durata dei sintomi;

- presenza o meno di un trauma;

- attività che provocano il dolore;

- eventuali trattamenti già effettuati.

Il trauma che il paziente può riferire potrebbe essere una caduta, un trauma sportivo diretto o indiretto, una forte trazione o torsione dell’avambraccio, oppure la caduta di un oggetto sul polso pronato ed esteso.

Generalmente, il paziente lamenta i seguenti segni e sintomi:

- forte dolore sul versante ulnare, volare o dorsale;

- limitazione del ROM attivo;

- riduzione della forza e della funzionalità del polso;

- sensazioni di “cedimento” sul lato ulnare durante un’attività sotto carico;

- click e/o crepitii udibili durante i movimenti attivi del polso (soprattutto movimenti di prono/supinazione, di prensione e di deviazione ulnare del polso).

Spesso, il paziente che presenta una lesione simile ha in concomitanza una frattura distale del radio o dello stiloide ulnare2,3,6.

Esame obiettivo e valutazione

All’esame obiettivo, il clinico osserverà la porzione ulnare del polso, dorsale e palmare, per evidenziare la presenza di gonfiore e/o rossore o lesioni cutanee. Il clinico potrà utilizzare dei test clinici utili per formulare un’ipotesi diagnostica:

- iper prono-supinazione passiva dell’avambraccio che potrà risultare dolorosa;

- compressione dello stiloide ulnare e del tendine flessore ulnare del carpo con comparsa del cosiddetto segno della fovea, riproducendo il dolore familiare del paziente nella regione della fovea (il test ha una sensibilità del 95,2% e una specificità dell’ 86,5% per lesioni foveali o rotture del legamento ulno-triquetrale);

- test di ballottamento o test del pianoforte dell’articolazione radio-ulnare distale; con il gomito del paziente a 90°, il clinico stabilizza con una mano la porzione distale del radio e con l’altra effettua una traslazione dorsale e palmare dello stiloide ulnare; una traslazione ulnare maggiore rispetto al lato controlaterale indica una positività del test;

- grind test; il clinico fissa la porzione distale dell’avambraccio, posizionato in posizione intermedia e con l’altra mano porta il polso in deviazione ulnare ed in flessione dorsale; da qui effettua una rotazione del polso in direzione ulnare; la presenza di click e crepitii dolorosi rendono il test positivo che purtroppo, però, non ha un’affidabilità così alta da essere utilizzato molto in pratica clinica7.

Le indagini diagnostiche come la Risonanza Magnetica e la TC sono i migliori strumenti per diagnosticare con certezza una lesione del complesso fibrocartilagineo. Il Gold Standard diagnostico è l’artroscopia7.

Trattamento

Il trattamento delle lesioni del complesso fibro-cartilagineo dipende dall’entità del danno: se non ci sono fratture instabili o dislocate associate o instabilità dell’articolazione radio-ulnare distale, si può procedere con un trattamento conservativo.

Il trattamento conservativo consiste in:

- immobilizzazione con tutore da 3 a 6 mesi;

- gestione del dolore con antidolorifici e/o antinfiammatori;

- infiltrazioni di corticosteroidi;

- modifica delle attività.

Finito il periodo di immobilizzazione, inizia il trattamento riabilitativo costituito da tecniche di mobilizzazione passiva e attiva del polso e della mano nelle prime settimane, seguite dall’introduzione di esercizi contro resistenza per il recupero della forza. Il fallimento del trattamento conservativo dopo 6 mesi richiede un intervento chirurgico7.

A oggi esiste un trial clinico effettuato su un piccolo numero di pazienti (18) il cui obiettivo è stato quello di dimostrare l’efficacia di un trattamento riabilitativo in presenza di una lesione acuta del complesso fibrocartilagineo, entro 6 mesi dal trauma. All’interno dello studio clinico sono stati valutati e trattati soggetti con lesioni di tipo 1A e 1B secondo Palmer. Il protocollo, lungo 12 settimane prevedeva esercizi isometrici, concentrici ed eccentrici distali e prossimali, attività di terapia occupazionale ed esercizi propriocettivi in una seconda fase.

Il protocollo ha ottenuto evidenti miglioramenti del ROM attivo in flesso-estensione e prono-supinazione paragonati ai range di valore pre-trattamento8.

Prognosi

La tipologia del danno subìto, le lesioni associate e le richieste del paziente influiscono sulla prognosi generale del quadro clinico. Generalmente, i pazienti trattati in maniera conservativa hanno una prognosi che varia dai 3 ai 6 mesi.

Alcuni di questi, passati i 6 mesi di gestione conservativa non ottengono miglioramenti clinici evidenti e vengono sottoposti a intervento chirurgico: in questo caso, la prognosi varia da 6 a 12 mesi.

I pazienti che hanno subìto lesioni che necessitano un intervento o che richiedono nello specifico un intervento immediato (cause sportive o lavorative) hanno una prognosi che varia dai 3 ai 6 mesi. Di solito, dopo aver effettuato un intervento di debridement, il polso viene immobilizzato dapprima con un gesso per 2 settimane e poi con una stecca/tutore rimovibile per 2-4 settimane. Se viene effettuato un intervento di riparazione il polso viene immobilizzato con un gesso per 6 settimane e con una stecca/tutore rimovibile per 2-4 settimane.

La riabilitazione può iniziare dopo aver terminato il periodo completo di immobilizzazione3,7.

-

-

Brotzman, B. S., Manske, R. C. (2018). La riabilitazione in ortopedia – Lesione del complesso fibrocartilagineo triangolare, Terza Edizione (2014).

-

Pavic, R., Margetic, P., Bensic, M., Hnatesen, D., Kopljar M, Margetic, K. Comparative radiological diagnostics of acute triangular fibrocartilage complex injuries. Acta Clin Croat, 2022 Mar; 61(1):129-137. doi: 10.20471/acc.2022.61.01.16. PMID: 36398086; PMCID: PMC9616026.

-

Pang, E. Q., Yao J. Ulnar-sided wrist pain in the athlete (TFCC/DRUJ/ECU). Curr Rev Musculoskelet Med, 2017 Mar; 10(1):53-61. doi: 10.1007/s12178-017-9384-9. PMID: 28185125; PMCID: PMC5344855.

-

Chan, J. J., Teunis, T., Ring, D. Prevalence of triangular fibrocartilage complex abnormalities regardless of symptoms rise with age: systematic review and pooled analysis. Clin. Orthop. Relat. Res., 2014 Dec; 472(12):3987-94. doi: 10.1007/s11999-014-3825-1. PMID: 25091224; PMCID: PMC4397769.

-

Luchetti R., Cozzolino R., Marcovici L. L., Atzei A. The Pre-1D Lesion of the TFCC-A New Variant of the Palmer 1D Class. Arthrosc Tech., 2022 Jul; 14;11(8):e1435-e1440. doi: 10.1016/j.eats.2022.03.031. PMID: 36061456; PMCID: PMC9437447.

-

Sachar, K. Ulnar-sided Wrist Pain: Evaluation and Treatment of Triangular Fibrocartilage Complex Tears, Ulnocarpal Impaction Syndrome, and Lunotriquetral Ligament Tears. J. Hand Surg. Am., 2008 Nov; 33(9):1669-79. doi: 10.1016/j.jhsa.2008.08.026. PMID: 18984356.

-

Chung, S. R., Huan, K. W., S. J., Huan, Nah, J. H., Jerome, T. J. Arthroscopic algorithm for acute traumatic triangular fibrocartilage complex (TFCC) tears. J Hand Microsurg, 2024 Nov 14;17(1):100175. doi: 10.1016/j.jham.2024.100175. eCollection 2025 Jan. PMID: 39659660; PMCID: PMC11626739.

-

Seppi, S., Raccagni, I., Ghezzi, A., Carozzo, M., Pajiardi, G. E. Conservative treatment in pre-dynamic triangular fibrocartilage tears: proprioceptive approach. Rivista Italiana di Chirurgia della Mano, 2022;59:29-35.

-