Impingement anteriore di caviglia

Ecco una guida per il fisioterapista su valutazione e trattamento dell’impingement anteriore di caviglia.

L’impingement anteriore di caviglia, o più propriamente sindrome da conflitto anteriore, è una condizione dolorosa caratterizzata da dolore localizzato nella regione anteriore dell’articolazione tibio-tarsica e da una limitazione funzionale, in particolare nei movimenti di dorsiflessione1. Il disturbo si verifica quando, durante l’escursione articolare, strutture ossee o dei tessuti molli entrano in conflitto, riducendo lo spazio articolare disponibile.

Per anni è stato conosciuto come footballer’s ankle, poiché si riteneva che l’impatto ripetuto del pallone sul collo del piede fosse responsabile della formazione di osteofiti anteriori. In seguito, questa ipotesi è stata messa in discussione, poiché la sindrome è stata osservata anche in ballerini classici durante movimenti di iper-dorsiflessione (plié). Oggi si ritiene che la genesi sia multifattoriale: impatti diretti e microtraumi ripetuti, in particolare in iper-dorsiflessione, contribuiscono alla formazione di osteofiti tra tibia e astragalo.

Il ruolo dei tessuti molli è altrettanto rilevante. L’area anteriore della caviglia ospita una massa triangolare di sinovia e tessuto adiposo che, anche nei soggetti sani, va incontro a compressione a partire da circa 15° di dorsiflessione2. La presenza di osteofiti riduce ulteriormente lo spazio articolare, favorendo l’intrappolamento di questi tessuti e innescando processi infiammatori cronici, sinovite e ispessimento capsulo-legamentoso.

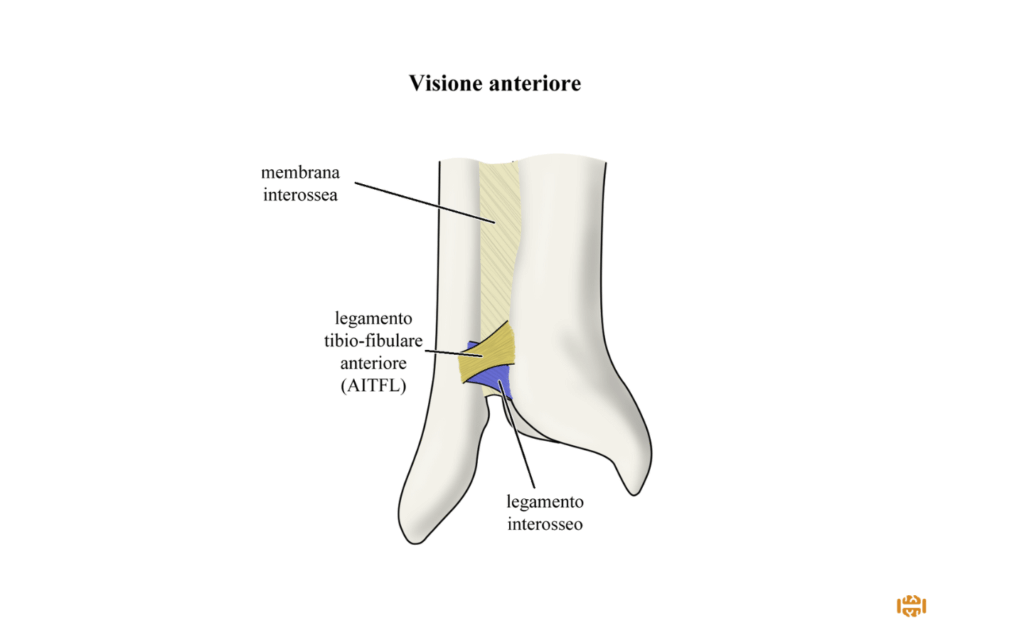

Altri fattori contribuenti comprendono la formazione di bande fibrose post-traumatiche3, l’ispessimento del legamento tibio-fibulare anteriore4,5 e la presenza di pliche sinoviali anteriori6.

Sono state proposte diverse classificazioni. Una prima è topografica, basata sulla localizzazione (anterolaterale, anteriore, anteromediale), introdotta da van Dijk7 e utile come descrizione clinico-radiologica, ma non dirimente sul piano eziopatogenetico. Una seconda è fisiopatologica (conflitto osseo, tessuti molli o misto), che tuttavia è applicabile solo in sede artroscopica, dato che la radiologia convenzionale non identifica con precisione le lesioni tissutali8. Più rilevante è la classificazione eziologica1, che si fonda sulla causa sottostante e orienta direttamente la scelta terapeutica. Le principali categorie sono:

- sindrome tumorale;

- impingement post-traumatico;

- impingement associato a instabilità;

- impingement da artrosi;

- impingement da microtraumi.

Sebbene alcuni studi stimino la presenza di impingement anteriore in circa il 2% dei pazienti con distorsione laterale di caviglia, la percentuale è probabilmente sottostimata2,9. In particolare, la reale prevalenza non è ancora ben definita e l’incidenza è maggiore tra i 20 e i 40 anni e colpisce in modo simile uomini e donne.

Impingement anteriore di caviglia: tipologia di pazienti

L’impingement anteriore interessa prevalentemente una popolazione giovane e attiva, con maggiore frequenza tra gli sportivi, soprattutto in discipline che prevedono dorsiflessione ripetuta o traumi diretti (calcio, danza, corsa).

Un secondo gruppo importante è rappresentato dai pazienti con storia di trauma acuto o con instabilità cronica di caviglia, spesso conseguente a distorsioni recidivanti. Anche i soggetti con osteoartrosi in fase iniziale sono più esposti10.

Sebbene meno comune, la sindrome può interessare anche lavoratori che svolgono attività con posizioni prolungate in accosciata o movimenti ripetuti in dorsiflessione (es. edilizia, lavori artigianali). In questi casi, pur senza un’attività sportiva strutturata, si ritrova un quadro di microtraumatismo cronico articolare11.

Principali fattori di rischio

I principali fattori che espongono al rischio di impingement anteriore di caviglia sono:

- microtraumi ripetuti in iper-dorsiflessione;

- distorsioni acute e instabilità cronica;

- artrosi iniziale;

- attività lavorative o ricreative che sollecitano in modo costante la caviglia.

Il dolore è tipicamente anteriore, accentuato in dorsiflessione (squat, scale, corsa), con riduzione della performance sportiva. In fase acuta peggiora con l’attività e migliora col riposo; in fase cronica si associa a riduzione del ROM e scarsa tolleranza all’esercizio12.

Patofisiologia

La genesi dell’impingement anteriore non è ancora del tutto chiarita. Storicamente, McMurray ipotizzò la cosiddetta teoria della trazione, secondo la quale gli osteofiti anteriori fossero entesofiti generati dalla trazione della capsula anteriore in flessione plantare ripetuta, soprattutto nei calciatori13. Questa ipotesi è stata in seguito messa in discussione: studi anatomici e artroscopici hanno dimostrato che durante la resezione degli osteofiti non era necessario rilasciare la capsula, evidenziando come le escrescenze fossero localizzate ben lontano dalle inserzioni capsulari tibiali14,15.

Analisi su cadavere, inoltre, hanno confermato la natura intra-articolare degli osteofiti, situati all’interno dei margini capsulari distali tibiali e dorsali talari2,16. Un ulteriore elemento è che gli osteofiti tibiali e quelli talari non si sovrappongono: i primi sono più frequentemente mediali, i secondi laterali 17. Questo suggerisce che non sia il semplice contatto osso-osso a determinare la patologia, ma piuttosto un insieme di fattori traumatici e degenerativi. Le ipotesi più recenti attribuiscono la formazione degli osteofiti a microtraumi ripetuti sul margine condrale anteriore, dovuti a iper-dorsiflessione o a impatti diretti (es. calcio al pallone)3,18.

Per molto tempo gli osteofiti sono stati considerati i principali responsabili del dolore. L’espressione kissing osteophytes evocava l’idea di un conflitto diretto tra osteofiti tibiali e talari19. In realtà, studi successivi hanno dimostrato che tale contatto non si verifica: Berberian e colleghi hanno documentato la loro diversa localizzazione20, mentre Raikin e Cooke hanno interpretato gli osteofiti tibiali come risposta reattiva a depressioni concave del collo del talo21.

Inoltre, Cheng e Ferkel hanno evidenziato che la sola presenza di osteofiti non determina necessariamente sintomi: circa il 45% dei calciatori professionisti e il 59% dei ballerini con osteofiti anteriori risultavano completamente asintomatici22. Tol e colleghi hanno confermato che nella maggior parte dei casi operati per conflitto osseo era presente anche un impingement da tessuti molli14. Tutto ciò indica che gli osteofiti contribuiscono alla patologia, ma raramente sono l’unico fattore causale.

Piede e Caviglia nello sportivo: Dalla valutazione al Return to Play

Scegli la sede Scarica il programma Per informazioni su sconti di gruppo e pacchetti, scarica il programma! Presentazione corso La caviglia è l’articolazione più frequentemente infortunata negli sportivi ma nonostante questo è spesso trattata in modo non adeguato. Purtroppo, sottovalutare questo tipo di infortuni può portare a sviluppare deficit funzionali che possono influenzare la corretta […]

Un altro elemento patogenetico di rilievo è l’instabilità cronica laterale di caviglia. Diversi studi hanno dimostrato che pazienti sottoposti a ricostruzione artroscopica del legamento di Broström-Gould presentavano spesso concomitante impingement: oltre il 60% con tessuti molli e circa il 12% con conflitto osseo23. Anche lesioni minime del legamento talo-fibulare anteriore possono alterare la biomeccanica articolare e favorire la formazione di osteofiti24,25.

Infine, per quanto riguarda l’artrosi, La distinzione tra impingement e artrosi iniziale rimane complessa. In tutte le classificazioni radiografiche dell’artrosi di caviglia (Van Dijk, Krause, Takakura, Kellgren-Lawrence), la presenza di osteofiti rappresenta un segno precoce (grado 1)26. Poiché impingement e artrosi condividono sintomi, eziologia e approccio terapeutico (resezione artroscopica degli osteofiti), resta aperta la questione: l’impingement anteriore rappresenta una forma precoce di artrosi, o viceversa l’artrosi iniziale non è altro che una variante clinica del conflitto anteriore?

Valutazione muscoloscheletrica – Quadrante inferiore

Coinvolgimento dei tessuti molli

Oltre alle anomalie ossee, anche i tessuti molli anteriori giocano un ruolo centrale. L’ispessimento capsulare, la sinovite o la fibrosi post-traumatica riducono ulteriormente lo spazio articolare, esacerbando i sintomi. In particolare, il legamento talo-fibulare anteriore e il tibio-fibulare anteriore inferiore sono spesso coinvolti. Tuttavia, la semplice presenza di queste strutture all’artroscopia non è patognomonica, poiché fanno parte dell’anatomia normale del recesso anteriore.

Nel 1990 Bassett descrisse un fascio inferiore del legamento tibio-fibulare antero-inferiore (il cosiddetto legamento di Bassett), che durante flessione ed estensione può sfregare sulla cupola talare, generando una depressione reattiva27. Studi successivi hanno però mostrato che tale aspetto è un reperto comune28,29. Secondo Yeo et al., il contatto con la cupola talare potrebbe persino avere un ruolo propriocettivo utile al controllo della posizione articolare, motivo per cui la resezione non dovrebbe essere eseguita di routine30.

Diagnosi differenziale

Il dolore anteriore di caviglia non è un sintomo esclusivo dell’impingement, per questo, la diagnosi differenziale riveste un ruolo cruciale.

Le principali condizioni da considerare sono:

- instabilità cronica di caviglia; tipica la sensazione di cedimento; si distingue con test specifici (anterior drawer, talar tilt) e RM;

- lesioni osteocondrali del domo talare; causano dolore anteriore e blocchi articolari; la RM/TC evidenzia difetti cartilaginei o subcondrali;

- tendinopatie degli estensori (tibiale anteriore, estensore lungo dell’alluce, estensore comune delle dita); dolore più superficiale, evocabile con contrazioni resistite;

- impingement posteriore; dolore evocato in flessione plantare, spesso in ballerini o atleti che usano la punta;

- fratture da stress del collo del talo o del margine tibiale anteriore; dolore progressivo da carico, confermabile con RM;

- artrosi iniziale di caviglia; dolore diffuso, rigidità mattutina e segni radiografici precoci;

- sindrome compartimentale cronica dell’arto inferiore (comparto anteriore); dolore da sforzo che regredisce col riposo;

- patologie rare come sinovite villonodulare pigmentata, tumori sinoviali o osteoma osteoide31.

La diagnosi, invece, si fonda su un approccio integrato, come descritto di seguito.

- Valutazione clinica: dolore evocato in dorsiflessione terminale, spesso riproducibile con il forced dorsiflexion test15.

- Radiografie convenzionali: rappresentano l’indagine di primo livello, utili per identificare osteofiti tibiali e talari. Devono includere anche proiezioni in massima dorsiflessione: la più utile è l’obliqua craniocaudale a 45° con gamba ruotata esternamente di 30°11,12.

- TC: fornisce informazioni dettagliate su morfologia e posizione degli osteofiti, ed è utile nella pianificazione chirurgica32.

- RM: metodica più completa per le forme da tessuti molli; evidenzia sinovite, pliche, edema osseo, lesioni cartilaginee e instabilità associate11.

- Ecografia: ha un ruolo complementare; è utile per valutazioni dinamiche dei tessuti molli anteriori e come guida per infiltrazioni diagnostiche o terapeutiche11.

- Artroscopia: è considerata il gold standard diagnostico e terapeutico e consente una valutazione diretta delle strutture intra-articolari e l’immediata resezione di osteofiti o tessuti patologici32.

Tabella riassuntiva – Diagnosi differenziale e imaging

| Condizione | Come si presenta | Come distinguerla | Esame più utile |

| Impingement anteriore | Dolore in dorsiflessione terminale | Forced dorsiflexion test positivo | Rx + RM/TC |

| Instabilità cronica | Cedimenti, dolore laterale | Drawer/talar tilt | RM + stress test |

| Lesione osteocondrale talare | Dolore + blocchi articolari | Dolore con carico, locking | RM/TC |

| Tendinopatie estensori | Dolore superficiale anteriore | Dolore con resistenza | Ecografia |

| Impingement posteriore | Dolore in flessione plantare | Dolore ballerini/punta | Rx + RM |

| Fratture da stress | Dolore continuo da carico | Peggiora progressivamente | RM |

| Artrosi iniziale | Dolore diffuso, rigidità | Rx con riduzione spazio articolare | Rx |

| Patologie rare (PVNS, tumori, osteoma osteoide) | Gonfiore persistente o dolore atipico | Massa intra-articolare | RM |

Elementi anamnestici

L’anamnesi rappresenta il primo passo per orientare la diagnosi. I pazienti descrivono tipicamente dolore anteriore di caviglia, accentuato in dorsiflessione e durante attività sportive o lavorative che sollecitano il range articolare terminale.

Spesso emerge una storia di traumi distorsivi ripetuti, fratture pregresse o episodi di sovraccarico funzionale. In alcuni casi si tratta di soggetti con instabilità cronica laterale o artrosi iniziale. Non è raro che i pazienti riportino una progressiva riduzione della performance atletica e difficoltà a mantenere i precedenti livelli di allenamento10,33.

Talvolta è presente rigidità mattutina o dolore che compare a fine attività, elemento che può generare confusione con quadri artrosici.

In sintesi, i dati anamnestici più rilevanti sono:

- dolore anteriore in dorsiflessione, peggiorato da squat, corsa, scale;

- storia di distorsioni o fratture;

- riduzione della performance sportiva o lavorativa;

- rigidità/dolore a fine giornata;

- eventuale associazione con instabilità cronica.

Esame obiettivo e valutazione

L’esame clinico permette di confermare il sospetto. Un cluster di 6 criteri clinici è stato proposto per identificare i pazienti con impingement anteriore:

- dolore anterolaterale persistente dopo una distorsione di caviglia;

- gonfiore;

- dolore esacerbato dall’ esercizio;

- dolore in dorsiflessione abbinata all’ eversione (non sempre evocativa!);

- dolore in single leg squat;

- assenza di instabilità laterale (meccanicamente intesa).

La presenza di ≥5 criteri ha sensibilità del 94% e specificità del 75%: ciò lo rende un ottimo strumento di rule-out più che di conferma34.

Il test clinico più affidabile è il forced dorsiflexion test, che presenta sensibilità del 95% e specificità dell’88%35.

Altri elementi da valutare:

- ROM; riduzione della dorsiflessione rispetto al lato sano;

- Stabilità; anterior drawer test per indagare instabilità associate;

- Palpazione; dolore localizzato sulla linea articolare anteriore.

La valutazione deve sempre integrare:

- anamnesi completa;

- esame clinico con test specifici;

- imaging (Rx, TC, RM) per conferma e stadiazione.

Trattamento

La strategia terapeutica dipende da gravità del quadro clinico, tipo di paziente e presenza di lesioni associate. In particolare, possiamo distinguere due tipologie di trattamento: conservativo e chirurgico.

Trattamento conservativo

È la prima scelta, sebbene le evidenze siano limitate e spesso derivate per analogia dalla gestione delle distorsioni laterali di caviglia.

Obiettivi principali

- Ridurre dolore e infiammazione.

- Modulare i carichi evitando movimenti end-range (es. plié nelle ballerine).

- Recuperare gradualmente la dorsiflessione.

- Migliorare stabilità e controllo motorio.

Fase acuta

- Riposo relativo e modulazione del carico.

- Ghiaccio e tutori (es. Air-cast).

- Farmaci antinfiammatori o infiltrazioni corticosteroidee ecoguidate, con funzione anche diagnostica32,36,37.

- Rialzo calcaneare (heel lifts) temporaneo per ridurre la dorsiflessione massimale.

Fase subacuta e funzionale

- Mobilizzazioni articolari, incluse tecniche di Mulligan (rotazione interna tibiale mantenuta + dorsiflessione attiva), che hanno mostrato miglioramenti immediati in dolore, ROM e funzione se applicate 2 volte a settimana per 2 settimane38.

- Taping rigido per ridurre sintomi e favorire il recupero.

- Esercizi su muscoli intrinseci del piede, rinforzo muscolare (tricipite surale, glutei), equilibrio statico-dinamico e catena cinetica globale.

- Progressione verso esercizi sport-specifici, pliometria a basso impatto e controllo dei carichi.

Rispetto alla distorsione laterale, il fisioterapista deve porre particolare attenzione al rispetto della soglia di irritabilità dei tessuti (SIN), perché la sindrome ha una forte componente meccanica.

Trattamento chirurgico

In caso di fallimento del percorso conservativo dopo 3-6 mesi39 o in presenza di osteofiti marcati con limitazione funzionale, si considera la chirurgia.

- Artroscopia (gold standard): approccio mininvasivo, ridotta morbilità e recupero rapido, con possibilità di resezione di osteofiti e tessuti molli14,32.

- Chirurgia a cielo aperto: necessaria solo in presenza di osteofiti di grandi dimensioni o deformità complesse, presenta complicanze rare come rigidità residua, recidiva, lesioni neurovascolari.

Prognosi

Il trattamento conservativo può portare a miglioramenti significativi, ma è gravato da rischio di recidiva se i carichi non vengono modulati correttamente. La chirurgia artroscopica offre ottimi risultati: ritorno allo sport nel 70–90% dei pazienti40, con tempi di recupero variabili dalle 6-8 settimane41 fino a 4-6 mesi a seconda della complessità e del livello sportivo42. Atleti ricreativi tendono ad avere outcome migliori rispetto ai professionisti, nei quali il ritorno al livello agonistico pre-infortunio può essere più difficile.

Fattori prognostici positivi

- Sintomi lievi e di breve durata.

- Assenza di osteofiti marcati.

- Sportivi ricreativi.

- Assenza di lesioni cartilaginee significative.

- Età giovane.

- Instabilità laterale corretta.

- Alta compliance alla riabilitazione.

Fattori prognostici negativi

- Osteofiti estesi o conflitto osseo evidente.

- Instabilità cronica non trattata.

- Artrosi incipiente o avanzata.

- Lesioni cartilaginee talari estese.

- Attività sportiva professionistica ad alto impatto.

Tabella – Percorso conservativo step by step

| Fase | Durata | Obiettivi | Strumenti |

| Acuta | 0–2 sett | Ridurre dolore e infiammazione | Riposo relativo, ghiaccio, tutori, FANS/cortisone, rialzo calcaneare |

| Subacuta | 2–6 sett | Recupero ROM e stabilità | Mobilizzazioni (Mulligan), taping rigido, rinforzo piede e gamba, equilibrio |

| Funzionale | 6–12+ sett | Return to activity | Progressione carichi, pliometria leggera, rinforzo catena cinetica, esercizi sport-specifici |

-

- F. Leiber-Wackenheim, “Anterior ankle impingement,” Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, vol. 111, no. 1, p. 104063, Feb. 2025, doi: 10.1016/J.OTSR.2024.104063.

- J. L. Tol and C. Niek Van Dijk, “Etiology of the anterior ankle impingement syndrome: A descriptive anatomical study,” Foot Ankle Int, vol. 25, no. 6, pp. 382–386, 2004, doi: 10.1177/107110070402500603,.

- K. P. Valkering, P. Golanó, C. N. van Dijk, and G. M. M. J. Kerkhoffs, “‘Web impingement’ of the ankle: a case report,” Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, vol. 21, no. 6, p. 1289, Jun. 2012, doi: 10.1007/S00167-012-2077-4.

- “JBJS.” Accessed: Aug. 24, 2025. [Online]. Available: https://journals.lww.com/jbjsjournal/abstract/1990/72010/Talar_impingement_by_the_anteroinferior.9.aspx

- D. Akseki, H. Pinar, M. Bozkurt, K. Yaldiz, and S. Araç, “The distal fascicle of the anterior inferior tibiofibular ligament as a cause of anterolateral ankle impingement. Results of arthroscopic resection,” Acta Orthop Scand, vol. 70, no. 5, pp. 478–482, 1999, doi: 10.3109/17453679909000984,.

- J. S. Dines, R. G. Positano, and R. C. J. Positano, “Ankle Impingement Caused by an Intra-articular Plica: A Report of 2 Cases,” Foot Ankle Spec, vol. 9, no. 1, pp. 79–82, Feb. 2016, doi: 10.1177/1938640015578515,.

- C. Niek van Dijk, “Anterior and Posterior Ankle Impingement,” Foot Ankle Clin, vol. 11, no. 3, pp. 663–683, Sep. 2006, doi: 10.1016/J.FCL.2006.06.003.

- P. Diniz, D. A. Sousa, J. P. Batista, N. Abdelatif, and H. Pereira, “Diagnosis and treatment of anterior ankle impingement: State of the art,” Journal of ISAKOS, vol. 5, no. 5, pp. 295–303, Sep. 2020, doi: 10.1136/JISAKOS-2019-000282.

- F. Molinier et al., “Does antero-lateral ankle impingement exist?,” Orthopaedics and Traumatology: Surgery and Research, vol. 103, no. 8, pp. S249–S252, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.otsr.2017.09.004.

- A. Barg et al., “Ankle osteoarthritis: Etiology, diagnostics, and classification,” Foot Ankle Clin, vol. 18, no. 3, pp. 411–426, Sep. 2013, doi: 10.1016/J.FCL.2013.06.001/ASSET/3C580B44-8CB7-493C-B4BC-5727535DB51B/MAIN.ASSETS/GR6.SML.

- P. Robinson and L. M. White, “Soft-tissue and osseous impingement syndromes of the ankle: Role of imaging in diagnosis and management,” Radiographics, vol. 22, no. 6, pp. 1457–1471, 2002, doi: 10.1148/RG.226025034,.

- P. G. Talusan, J. Toy, J. L. Perez, M. D. Milewski, and J. S. Reach, “Anterior ankle impingement: Diagnosis and treatment,” Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, vol. 22, no. 5, pp. 333–339, 2014, doi: 10.5435/JAAOS-22-05-333,.

- D. H. O’DONOGHUE, “Impingement exostoses of the talus and tibia,” J Bone Joint Surg Am, vol. 39-A, no. 4, Jul. 1957, doi: 10.2106/00004623-195739040-00007.

- J. L. Tol, C. P. P. M. Verheyen, and C. N. van Dijk, “Arthroscopic treatment of anterior impingement in the ankle,” Journal of Bone and Joint Surgery – Series B, vol. 83, no. 1, pp. 9–13, 2001, doi: 10.1302/0301-620X.83B1.10571,.

- J. L. Tol and C. N. van Dijk, “Anterior Ankle Impingement,” Foot Ankle Clin, vol. 11, no. 2, pp. 297–310, Jun. 2006, doi: 10.1016/j.fcl.2006.02.002.

- M. R. Hayeri, D. J. Trudell, and D. Resnick, “Anterior ankle impingement and talar bony outgrowths: Osteophyte or enthesophyte? Paleopathologic and cadaveric study with imaging correlation” American Journal of Roentgenology, vol. 193, no. 4, Oct. 2009, doi: 10.2214/AJR.09.2427,.

- K. P. Lavery, K. J. McHale, W. H. Rossy, and G. Theodore, “Ankle impingement,” J Orthop Surg Res, vol. 11, no. 1, Sep. 2016, doi: 10.1186/S13018-016-0430-X,.

- J. S. Moon, K. Lee, H. S. Lee, and W. C. Lee, “Cartilage Lesions in Anterior Bony Impingement of the Ankle” Arthroscopy – Journal of Arthroscopic and Related Surgery, vol. 26, no. 7, pp. 984–989, Jul. 2010, doi: 10.1016/j.arthro.2009.11.021.

- A. Manoli, “Medial impingement of the ankle in athletes,” Sports Health, vol. 2, no. 6, pp. 495–502, Nov. 2010, doi: 10.1177/1941738110384570,.

- W. S. Berberian, P. J. Hecht, K. L. Wapner, and R. Diverniero, “Morphology of tibiotalar osteophytes in anterior ankle impingement” Foot Ankle Int, vol. 22, no. 4, pp. 313–317, 2001, doi: 10.1177/107110070102200407,.

- S. M. Raikin and P. H. Cooke, “Divot sign: A new observation in anterior impingement of the ankle” Foot Ankle Int, vol. 20, no. 8, pp. 532–533, 1999, doi: 10.1177/107110079902000812,.

- J. C. Cheng and R. D. Ferkel, “The role of arthroscopy in ankle and subtalar degenerative joint disease” Clin Orthop Relat Res, vol. 349, no. 349, pp. 65–72, 1998, doi: 10.1097/00003086-199804000-00009,.

- S. Odak et al., “Arthroscopic Evaluation of Impingement and Osteochondral Lesions in Chronic Lateral Ankle Instability” Foot Ankle Int, vol. 36, no. 9, pp. 1045–1049, Sep. 2015, doi: 10.1177/1071100715585525,.

- J. Vega, F. Peña, and P. Golanó, “Minor or occult ankle instability as a cause of anterolateral pain after ankle sprain” Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, vol. 24, no. 4, pp. 1116–1123, Apr. 2016, doi: 10.1007/S00167-014-3454-Y,.

- J. Vega and M. Dalmau-Pastor, “Ankle Joint Microinstability: You Might Have Never Seen It but It Has Definitely Seen You” Foot Ankle Clin, vol. 28, no. 2, pp. 333–344, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.fcl.2023.01.008.

- N. Holzer et al., “Radiographic evaluation of posttraumatic osteoarthritis of the ankle: The Kellgren-Lawrence scale is reliable and correlates with clinical symptoms” Osteoarthritis Cartilage, vol. 23, no. 3, pp. 363–369, Mar. 2015, doi: 10.1016/j.joca.2014.11.010.

- “Talar impingement by the anteroinferior tibiofibular ligament. A cause of chronic pain in the ankle after inversion sprain – PubMed.” Accessed: Aug. 24, 2025. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2295673/

- C. E. Nikolopoulos, A. I. Tsirikos, S. Sourmelis, and G. Papachristou, “The Accessory Anteroinferior Tibiofibular Ligament as a Cause of Talar Impingement: A Cadaveric Study” American Journal of Sports Medicine, vol. 32, no. 2, pp. 389–395, Mar. 2004, doi: 10.1177/0095399703258697,.

- D. Akseki, H. Pinar, K. Yaldiz, N. G. Akseki, and C. Arman, “The anterior inferior tibiofibular ligament and talar impingement: A cadaveric study” Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, vol. 10, no. 5, pp. 321–326, 2002, doi: 10.1007/S00167-002-0298-7,.

- E. D. Yeo, I. J. Rhyu, H. J. Kim, D. S. Kim, J. H. Ahn, and Y. K. Lee, “Can Bassett’s ligament be removed?,” Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, vol. 24, no. 4, pp. 1236–1242, Apr. 2016, doi: 10.1007/S00167-015-3903-2,.

- K. Tsitskaris, R. Illing, C. House, and M. J. Oddy, “Osteoid osteoma as a cause of anterior ankle pain in a runner” BMJ Case Rep, vol. 2014, May 2014, doi: 10.1136/BCR-2014-204365,.

- R. Zwiers, J. I. Wiegerinck, C. D. Murawski, E. J. Fraser, J. G. Kennedy, and C. N. Van Dijk, “Arthroscopic treatment for anterior ankle impingement: A systematic review of the current literature” Arthroscopy – Journal of Arthroscopic and Related Surgery, vol. 31, no. 8, pp. 1585–1596, Aug. 2015, doi: 10.1016/J.ARTHRO.2015.01.023,.

- K. A. Ross et al., “Current concepts review: Arthroscopic treatment of anterior ankle impingement,” Foot and Ankle Surgery, vol. 23, no. 1, pp. 1–8, Mar. 2017, doi: 10.1016/J.FAS.2016.01.005.

- S. H. Liu, S. L. Nuccion, and G. Finerman, “Diagnosis of anterolateral ankle impingement. Comparison between magnetic resonance imaging and clinical examination” American Journal of Sports Medicine, vol. 25, no. 3, pp. 389–393, 1997, doi: 10.1177/036354659702500320,.

- S. Molloy, M. C. Solan, and S. P. Bendall, “Synovial impingement in the ankle. A new physical sign” Journal of Bone and Joint Surgery – Series B, vol. 85, no. 3, pp. 330–333, Apr. 2003, doi: 10.1302/0301-620X.85B3.12873,.

- J. Jose, T. Mirpuri, B. Lesniak, and L. Kaplan, “Sonographically Guided Therapeutic Injections in the Meniscoid Lesion in Patients With Anteromedial Ankle Impingement Syndrome” Foot Ankle Spec, vol. 7, no. 5, pp. 409–413, Oct. 2014, doi: 10.1177/1938640014543363,.

- P. Robinson and S. R. Bollen, “Posterior ankle impingement in professional soccer players: Effectiveness of sonographically guided therapy” American Journal of Roentgenology, vol. 187, no. 1, p. 226, Jul. 2006, doi: 10.2214/AJR.05.0614,.

- S. Anandkumar, “Effect of a novel mobilization with movement procedure on anterolateral ankle impingement–A case report” Physiother Theory Pract, vol. 34, no. 7, pp. 569–577, Jul. 2018, doi: 10.1080/09593985.2017.1422822,.

- G. M. M. J. Kerkhoffs, P. Golanó, and P. A. J. de Leeuw, “Anterior Ankle Impingement,” Sports Injuries, pp. 1663–1674, 2015, doi: 10.1007/978-3-642-36569-0_139.

- “[Impingement anteriore della caviglia: follow-up in 52 casi] – PubMed.” Accessed: Aug. 26, 2025. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020518/

- T. Vaseenon and A. Amendola, “Update on anterior ankle impingement,” Curr Rev Musculoskelet Med, vol. 5, no. 2, p. 145, Jun. 2012, doi: 10.1007/S12178-012-9117-Z.

- A. L. Gianakos, A. Ivander, C. W. DiGiovanni, and J. G. Kennedy, “Outcomes Following Arthroscopy for Anterior Impingement in the Ankle Joint: Need for Gender as a Variable in Analysis” Foot Ankle Orthop, vol. 5, no. 4, p. 2473011420S00229, Oct. 2020, doi: 10.1177/2473011420S00229.