Fratture di Omero

Ecco una guida per il fisioterapista sulla valutazione e gestione delle fratture di omero.

Le fratture di omero possono essere distinte in base alla sede topografica in diafisarie e prossimali. Le fratture di omero prossimale sono una sfida sanitaria molto importante in quanto rappresentano tra il 5 e il 6% della totalità delle fratture negli adulti e sono il terzo sito di frattura più frequente nell’anziano, precedute solo da anca e polso1.

Queste fratture includono le lesioni scheletriche localizzate al di sopra dell’inserzione del muscolo gran pettorale. L’incidenza sembra aumentare con l’età e le donne subiscono questa tipologia di fratture oltre al doppio rispetto al sesso maschile. La maggior parte delle fratture di omero prossimale in età anziana deriva da traumi a bassa energia, mentre in pazienti più giovani possono subentrare traumi ad energia più elevata. i due fattori di rischio principali sono l’osteoporosi e il rischio di cadute2 3.

Anche le fratture diafisarie hanno un andamento bimodale in termini di popolazione colpita. Circa il 60% delle fratture diafisarie avvengono in pazienti oltre i 50 anni, di cui il 70% sono donne. Nei pazienti più giovani, il 70% sono uomini.

Fratture di omero: tipologia di paziente

Come anticipato, possiamo trovarci di fronte a due diverse tipologie di pazienti:

- giovani che hanno subito un trauma ad alta energia;

- anziani che hanno subito un trauma a energia minore.

Fratture di omero: patofisiologia

Le fratture d’omero possono avvenire per trauma diretto o indiretto in assenza di patologie sottostanti. Le fratture d’omero possono essere associate anche a patologie di fondo quali:

- lesioni neoplastiche;

- patologie metastatiche;

- patologie sistemiche quali osteoporosi e osteogenesi imperfetta.

Le fratture diafisarie

Le fratture della diafisi omerale possono essere descritte in base alla sede (prossimale, intermedia o distale), al tipo di frattura (trasversale, obliqua, spirale, comminuta) e alla natura esposta o chiusa della frattura.

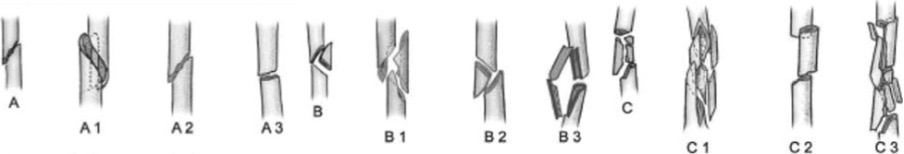

Il sistema di classificazione delle fratture della diafisi omerale AO è ampiamente utilizzato nella pratica clinica, dove esse (assegnate al numero 12 nella classificazione) sono classificate in base al tipo di frattura:

- A (semplice);

- B (angolate);

- C (complessa/multiframmentata);

- in base alla sede della frattura (a minuscola, b o c).

Le fratture di tipo A (semplici) sono le più comuni e rappresentano circa il 68% delle fratture; il tipo B (angolate) rappresenta il 28% delle fratture; e il tipo C (complesso) è il più raro e rappresenta solo il 4% delle fratture. Il tipo di frattura osservato nelle diafisi omerali è influenzato dal meccanismo lesivo (ad alta o bassa energia, forza diretta o indiretta) e dalla conseguente trazione muscolare che agisce sui frammenti omerali. Una piccola minoranza di fratture della diafisi omerale è esposta e viene classificata dalla scala Gustilo-Anderson.

Le fratture trasversali più comuni derivano tipicamente da colpi diretti all’omero, mentre i traumi indiretti sono spesso conseguenza di cadute o di un movimento di torsione, come nel braccio di ferro, e di solito provocano fratture a spirale o oblique.

Le fratture comminute sono associate a lesioni ad alta velocità. Nelle fratture della diafisi prossimale all’inserzione deltoidea, il grande pettorale adduce e ruota internamente il frammento prossimale. Le fratture della diafisi distali all’inserzione deltoidea producono un accorciamento dell’omero, dovuto alla trazione del tricipite brachiale e all’abduzione del frammento prossimale. Il nervo radiale è particolarmente vulnerabile alle lesioni, a causa della sua stretta relazione con la diafisi omerale; studi riportano una prevalenza complessiva di paralisi del nervo radiale a seguito di fratture della diafisi omerale pari a circa il 12%, più frequentemente osservata con fratture trasversali o spirali che interessano la diafisi omerale media o distale. Lesioni più significative al plesso brachiale e lesioni vascolari all’arteria brachiale sono rare.

Le fratture del terzo prossimale dell’omero interessano spesso il collo chirurgico e sono più comuni tra gli anziani. Una caduta con la mano tesa può spingere la parte distale dell’osso contro il frammento prossimale, causando una frattura ingranata. Il nervo ascellare è una struttura vitale che può essere lesionata insieme al collo chirurgico dell’omero. Le fratture ingranate in quest’area possono rimanere stabili e causare relativamente poco dolore. Tuttavia, una concomitante lesione del nervo ascellare può portare all’indebolimento del piccolo rotondo e del deltoide e a una riduzione della sensibilità nella zona della spalla.

Il terzo medio dell’omero è una sede comune per le fratture trasversali e spirali. Lesioni gravi possono danneggiare il nervo radiale che si trova nel solco radiale di questa regione. Le lesioni del nervo radiale a questo livello si manifestano con polso cadente, debolezza nell’estensione delle dita a livello delle articolazioni metacarpo-falangee e incapacità di estendere e abdurre il pollice. La perdita di sensibilità può verificarsi nella parte dorsale dell’avambraccio, nelle dita da 1 a 3 e nella metà radiale del 4° dito.

Le fratture del terzo medio dell’omero di solito guariscono bene grazie alla buona vascolarizzazione periostale e ai muscoli che stabilizzano l’area. Le fratture del terzo distale dell’omero sono causate da una grave caduta sul gomito flesso. I nervi mediano e ulnare possono essere danneggiati a seguito di questo tipo di lesione. Le lesioni del nervo mediano possono causare debolezza dei flessori estrinseci della mano, dei muscoli tenari e dei muscoli lombricali laterali. Si possono osservare alterazioni sensoriali nella porzione volare del dito medio. Le lesioni del nervo ulnare indeboliscono i flessori della mano e i restanti muscoli intrinseci. Può anche verificarsi debolezza sensoriale nella porzione volare del dito medio49.

Le fratture della diafisi omerale rappresentano il 10% delle fratture pediatriche. Possono derivare dal parto (da rotazione o iperestensione dell’arto superiore durante il parto), da cadute, infortuni sportivi, traumi ad alta energia e lesioni non accidentali.

| Tipo | Terzo prossimale | Terzo medio | Terzo distale |

|---|---|---|---|

| A: Semplice | |||

| Spirale | 12A1(a) | 12A1(b) | 12A1(c) |

| Obliqua (≥30°) | 12A2(a) | 12A2(b) | 12A2(c) |

| Trasversa (<30°) | 12A3(a) | 12A3(b) | 12A3(c) |

| B: Angolate | |||

| Spirale | 12B1(a) | 12B1(b) | 12B1(c) |

| A flessione | 12B2(a) | 12B2(b) | 12B2(c) |

| Frammentata | 12B3(a) | 12B3(b) | 12B3(c) |

| C: Complessa | |||

| Spirale | 12C1(a) | 12C1(b) | 12C1(c) |

| Segmentaria | 12C2(a) | 12C2(b) | 12C2(c) |

| Irregolare | 12C3(a) | 12C3(b) | 12C3(c) |

Immagini della Classificazione AO delle fratture diafisarie dell’omero.

Fratture Prossimali

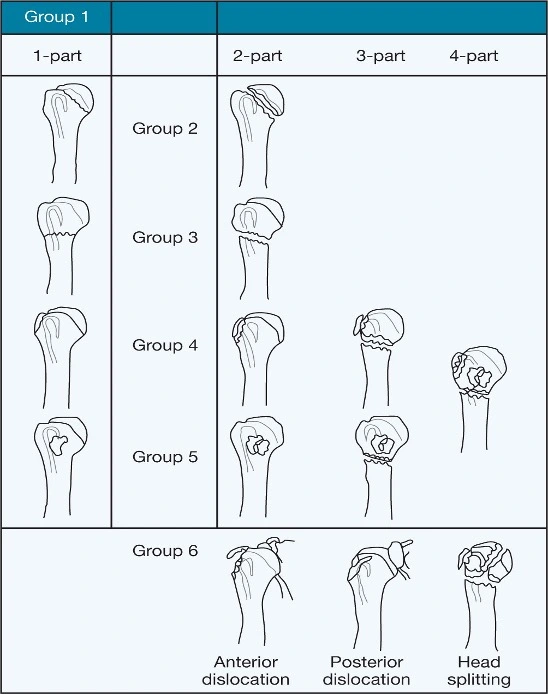

Esistono due principali sistemi di classificazione utilizzati per descrivere le fratture dell’omero prossimale: Neer e AO.

La classificazione di Neer si basa sul numero di segmenti anatomici principali separati (testa omerale, trochite, trochine e diafisi omerale), con separazione definita come angolazione > 45° o dislocazione > 1 cm. Utilizzando questo metodo, si possono considerare le forze deformanti agenti sul sito di frattura, la vascolarizzazione dei frammenti e la continuità della superficie articolare.

Le fratture a un frammento (~70%) e a due frammenti (~20%) rappresentano la maggior parte delle fratture dell’omero prossimale. Nel gruppo 1 non sono presenti segmenti separati (a un frammento), indipendentemente dal numero di rime di frattura. Il gruppo 2 e il gruppo 3 comportano rispettivamente la separazione del collo anatomico e chirurgico, con o senza ulteriori segmenti di frattura non separati (a due frammenti).

Le fratture dell’omero prossimale del gruppo 3 tendono a preservare la cuffia dei rotatori. Il gruppo 4 è caratterizzato dalla separazione della grande tuberosità e il gruppo 5 dalla piccola tuberosità. Entrambi possono esistere come fratture a due, tre o quattro frammenti a seconda della separazione degli altri segmenti. Il gruppo 6 include le fratture con separazione della testa e la lussazione dell’articolazione gleno-omerale in associazione a una frattura dell’omero prossimale di qualsiasi morfologia, più comunemente una frattura a due frammenti che coinvolge la grande tuberosità.

Anche la classificazione AO è ampiamente utilizzata. Seguendo la nomenclatura standard che indica la presenza di frattura dell’omero e nel suo segmento terminale prossimale, le fratture dell’omero prossimale vengono ulteriormente suddivise in tre gruppi (A–C) che identificano il numero di frammenti di frattura, con ulteriori sottogruppi corrispondenti alla posizione anatomica dei frammenti fratturati (Tabella sottostante) . Questo sistema mira a definire le fratture in base al loro rischio di necrosi avascolare, con il gruppo A a rischio più basso e il gruppo C a rischio più alto10,2,3.

| Sottogruppo | Gruppo A (extra-articolare, unifocale, due frammenti) | Gruppo B (extra-articolare, bifocale, tre frammenti) | Gruppo C (intra-articolare o quattro frammenti) |

|---|---|---|---|

| 1 | Tuberosità | Collo chirurgico | Collo anatomico |

| 2 | Collo chirurgico | — | Collo anatomico e frattura metafisaria |

| 3 | Verticale | — | — |

Diagnosi differenziale

Le possibili patologie da tenere in considerazione come diagnosi differenziale sono:

- lesioni alla cuffia dei rotatori;

- patologie degenerative di spalla;

- patologie di impingement di spalla;

- lesione al capo lungo del bicipite;

- patologie dell’articolazione acromion-claveare;

- instabilità/lussazione di spalla;

- instabilità/lussazione di gomito1,4.

Esame obiettivo e valutazione

In presenza di una frattura possiamo trovarci di fronte a diversi segni e sintomi, tra cui:

- dolore;

- tumefazione;

- crepitio;

- deformità dell’arto;

- mobilità preternaturale;

- limitazione funzionale.

L’esame clinico deve poi tenere in considerazione la valutazione dello stato neurologico e vascolare. L’esame radiografico è il primo step per il riconoscimento della lesione, qualora sia necessario per un corretto inquadramento classificativo e una conseguente scelta terapeutica può essere effettuata una TC, che consente una buona definizione dei rapporti tra i diversi frammenti omerali grazie alle ricostruzioni tridimensionali11.

Trattamento

Frattura Diafisaria

Il trattamento per la frattura della diafisi omerale prevede la possibilità del trattamento conservativo e chirurgico. Il trattamento conservativo prevede l’applicazione di un bracing funzionale. La posizione del sito di frattura e le caratteristiche della lesione sono fattori importanti per determinare se la riduzione della frattura può essere mantenuta conservativamente. Generalmente, se la zona di frattura si trova tra il bordo superiore dell’inserzione del tendine del grande pettorale e non più in alto di 5 cm dal bordo superiore della fossa olecranica, la lesione è adatta all’uso di un bracing.

Le fratture semplici isolate sono ideali per l’uso di un bracing. Le evidenze attuali suggeriscono che l’obesità, un seno di grandi dimensioni, una frattura del terzo prossimale della diafisi, una frattura trasversa o obliqua e un aumento della separazione della frattura o l’assenza di formazione di callo osseo al follow-up a 6 settimane aumentano il rischio di pseudoartrosi se trattate conservativamente.

Le indicazioni per un trattamento conservativo sono:

- < 20° di angolazione anteriore;

- < 30° di varo/valgo;

- < 3 cm di accorciamento;

- nessuna paralisi del nervo radiale o lesione esposta.

Le indicazioni per il trattamento chirurgico includono:

- frattura esposta;

- politrauma;

- fratture patologiche;

- lesione vascolare associata;

- paralisi del nervo radiale con frattura esposta o a esordio tardivo;

- fallimento del trattamento conservativo.

La scelta della riduzione chirurgica dipende dalle caratteristiche della frattura e dalla modalità di guarigione ossea necessaria per ottenere la consolidazione ossea. Le tecniche maggiormente utilizzate sono la tecnica ORIF, l’IMN, la MIPO, l’IMN E il fissaggio esterno2,9.

Frattura prossimale

La maggior parte (circa il 65-85%) delle fratture dell’omero prossimale viene trattata in modo non chirurgico. Generalmente, il trattamento non chirurgico è raccomandato per le fratture stabili, minimamente dislocate o per quelle non considerate candidate all’intervento chirurgico. Il trattamento non chirurgico è raccomandato se sono soddisfatti tutti e cinque i seguenti criteri:

- vi è contatto o impatto tra la testa e la diafisi;

- la testa omerale non è lussata;

- vi è una minima angolazione in varo o valgo della testa omerale (angolo della diafisi tra 100 e 160 gradi);

- vi è una minima dislocazione di qualsiasi frattura della tuberosità;

- vi è un minimo coinvolgimento della superficie articolare.

L’approccio non chirurgico comune è l’immobilizzazione con un tutore (Desault) seguita da una riabilitazione precoce e progressiva10. A differenza delle fratture della diafisi omerale, il bracing funzionale non è un’opzione efficace per le fratture dell’omero prossimale, poiché spesso presentano forze deformanti complesse che non possono essere neutralizzate da un tutore esterno. Tre fattori devono essere considerati durante il processo decisionale congiunto per selezionare il trattamento ottimale per un paziente specifico, descritti in seguito.

- Stato fisiologico del paziente. La maggior parte dei pazienti con fratture dell’omero prossimale è anziana con scarse aspettative funzionali. Pertanto, la fissazione chirurgica può essere raramente indicata per le fratture dell’omero prossimale che si verificano in pazienti anziani o fragili, pazienti con significativo deterioramento cognitivo o gravi comorbilità mediche. Diverse comorbilità mediche sono state associate a esiti sfavorevoli e a un aumento del rischio di complicanze a seguito di fissazione chirurgica, tra cui osteoporosi grave, diabete mellito, stato di immunodeficienza, uso cronico di steroidi, artrite reumatoide, neoplasie concomitanti, uso di tabacco e di alcol.

- Gravità della frattura. Gli attuali sistemi di classificazione delle fratture sono poco utili al chirurgo nel determinare se il trattamento chirurgico debba essere raccomandato. Il sistema di classificazione di Neer rimane il più ampiamente utilizzato sia nella ricerca che nella pratica clinica, ma esistono controversie sulla sua riproducibilità e affidabilità inter-osservatore. Ad esempio, il numero di frammenti di frattura non determina necessariamente il trattamento, poiché la maggior parte delle fratture impattate e stabili verrà trattata in modo non chirurgico, indipendentemente dal numero di frammenti di frattura . La fissazione chirurgica dovrebbe essere discussa con i pazienti con fratture dell’omero prossimale se sono candidati alla chirurgia, presentano una scomposizione significativa, sono consapevoli dei rischi intrinseci al trattamento chirurgico e nei pazienti che non soddisfano i criteri per la gestione non chirurgica. Nei pazienti candidati alla chirurgia, la tecnica di fissazione si basa principalmente sul tipo di frattura e sulla qualità dell’osso. Esiste un piccolo gruppo di pazienti in cui l’intervento chirurgico è più indicato. Tra questi rientrano le lussazioni delle fratture, le fratture della testa, le fratture con danno vascolare associato e le fratture esposte.

- Fattori correlati al chirurgo. Il chirurgo può influenzare significativamente l’esito di un paziente sia con il trattamento fornito che con il livello di competenza con cui viene implementato. La competenza tecnica varia in base alle conoscenze e all’esperienza del chirurgo nel trattamento di queste fratture. Inoltre, è stato dimostrato che la formazione e le competenze nelle diverse tecniche influenzano gli esiti e la preferenza per il trattamento.

I metodi chirurgici maggiormente utilizzati sono quelli descritti in seguito.

- Riduzione aperta e fissazione interna (ORIF). Questo metodo prevede l’esposizione chirurgica del sito di frattura per riallineare i frammenti ossei e fissarli con placche e viti. Viene in genere utilizzato per fratture complesse che non possono essere trattate con metodi meno invasivi. L’ORIF mira a ripristinare la normale anatomia della spalla e a migliorare i risultati funzionali. Questa tecnica è spesso preferita per le fratture con scomposizione significativa o instabili.

- Riduzione chiusa e fissaggio percutaneo con pin (CRPP). Si tratta di una tecnica mininvasiva in cui il chirurgo tenta di riallineare i frammenti ossei senza praticare un’ampia incisione. Invece, i pin vengono inseriti attraverso la cute per mantenere i frammenti in posizione. La CRPP è adatta per alcuni tipi di frattura, in particolare quelle stabili e che possono essere adeguatamente ridotte senza un’esposizione estesa. Presenta il vantaggio di un minore danno ai tessuti molli e di tassi di complicanze potenzialmente inferiori rispetto all’ORIF.

- Chiodatura intra-midollare (IMN). Questo metodo prevede l’inserimento di un chiodo nel canale centrale dell’omero per stabilizzare la frattura. L’IMN è meno comunemente utilizzato per le fratture dell’omero prossimale a causa del timore di complicanze, ma i design moderni hanno migliorato i risultati. Consente un’incisione più piccola e una minore lesione dei tessuti circostanti, il che può essere vantaggioso per il recupero.

- Protesi totale di spalla inversa (RSA). La RSA è un’opzione chirurgica per le fratture complesse, in particolare nei pazienti anziani o con scarsa qualità ossea. Questa procedura prevede la sostituzione della testa omerale danneggiata con una componente protesica che inverte la meccanica dell’articolazione della spalla. La RSA è utile per i pazienti con fratture irreparabili o ad alto rischio di complicanze dovute ai metodi di fissazione tradizionali. In alcuni casi, offre risultati funzionali migliori rispetto ad altre opzioni chirurgiche.

- Emiartroplastica (HA). Questo metodo prevede la sostituzione della sola testa omerale con un impianto protesico. L’HA è generalmente indicata per specifici tipi di frattura, come le fratture a tre o quattro frammenti, soprattutto nei pazienti anziani. Sebbene possa fornire sollievo dal dolore, i risultati funzionali possono variare ed è oggi meno comunemente utilizzata a causa dell’aumento della RSA.

Riabilitazione

La componente riabilitativa è fondamentale per una completa guarigione post frattura di omero, sia che trattata chirurgicamente che conservativamente. Gli strumenti impiegati in ambito riabilitativo sono la terapia manuale, l’esercizio terapeutico, terapie fisiche e le strategie di educazione sulla patologia.

Nonostante ciò, ad oggi vi è altissima variabilità tra i diversi protocolli riabilitativi proposti. Un recente studio8 ha confrontato 40 protocolli riabilitativi post-frattura di omero prossimale per un totale di 3.507 pazienti esaminati, concludendo che:

- i protocolli differiscono notevolmente in termini di durata dell’immobilizzazione, tempistiche di inizio degli esercizi (passivi, attivi-assistiti, attivi), restrizioni di carico e introduzione del potenziamento muscolare;

- per l’immobilizzazione con tutore, la maggior parte dei pazienti è stata immobilizzata per circa 3 settimane;

- la mobilizzazione precoce sembra avere outcome migliori rispetto a quella ritardata;

- gli esercizi pendolari sono spesso iniziati il giorno successivo all’intervento o al trattamento conservativo;

- la mobilizzazione passiva è generalmente avviata entro 2 giorni;

- le mobilizzazioni attive-assistite e attive sono introdotte più comunemente dopo 3 settimane;

- il potenziamento muscolare è avviato intorno alla sesta settimana;

- la rimozione di tutte le restrizioni avviene tipicamente dopo 6 settimane8.

-

- Pencle F, Varacallo MA. Proximal Humerus Fracture. [Updated 2023 Aug 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470346/

- Baker, H. P., Gutbrod, J., Strelzow, J. A., Maassen, N. H., & Shi, L. (2022). Management of proximal humerus fractures in adults — A scoping review. Journal of Clinical Medicine, 11(20), 6140. https://doi.org/10.3390/jcm11206140

- Iglesias-Rodríguez, S., Domínguez-Prado, D.M., García-Reza, A. et al. Epidemiology of proximal humerus fractures. J Orthop Surg Res 16, 402 (2021). https://doi.org/10.1186/s13018-021-02551-x

- Bounds EJ, Frane N, Jajou L, et al. Humeral Shaft Fractures. [Updated 2023 Dec 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448074/

- Schumaier A, Grawe B. Proximal Humerus Fractures: Evaluation and Management in the Elderly Patient. Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation. 2018;9. doi:10.1177/2151458517750516

- Dowlut, Naeem et al. “Humeral shaft fractures: a practical guide to assessment and management.” British journal of hospital medicine (London, England : 2005) vol. 84,4 (2023): 1-10. doi:10.12968/hmed.2020.0653

- Rudran, Branavan et al. “Proximal humerus fractures: anatomy, diagnosis and management.” British journal of hospital medicine (London, England : 2005) vol. 83,7 (2022): 1-10. doi:10.12968/hmed.2021.0554

- Budharaju A, Hones KM, Hao KA, et al. Rehabilitation protocols in proximal humerus fracture management: A systematic review. Shoulder & Elbow. 2023;16(4):449-458. doi:10.1177/17585732231182374

- Orapiriyakul W, Apivatthakakul V, Theppariyapol B, Apivatthakakul T. Humerus shaft fractures, approaches and management. J Clin Orthop Trauma. 2023 Aug 6;43:102230. doi: 10.1016/j.jcot.2023.102230. PMID: 37588079; PMCID: PMC10425411.

- Baker HP, Gutbrod J, Strelzow JA, Maassen NH, Shi L. Management of Proximal Humerus Fractures in Adults-A Scoping Review. J Clin Med. 2022 Oct 18;11(20):6140. doi: 10.3390/jcm11206140. PMID: 36294459; PMCID: PMC9604576.

- Grassi, F.A., Pazzaglia, U.E., Pilato, G. & Zatti, G., 2021. Manuale di ortopedia e traumatologia. 3rd ed. Milano: Edra.