Frattura di Maisonneuve

Ecco una guida per il fisioterapista su valutazione e gestione della frattura di Maisonneuve

La frattura di Maisonneuve è una tipologia di lesione traumatica a carico delle strutture ossee e legamentose della caviglia, abbastanza rara; infatti, racchiude circa il 5% di tutte le fratture trattate chirurgicamente in questo distretto1.

Descritta per la prima volta nel 1840 sulla base degli esperimenti del chirurgo francese Jules Germain Francois Maisonneuve2, originariamente era descritta in letteratura come una frattura a carico del perone distale con rottura del legamenti deltoideo e tibio-fibulare anteriore-inferiore3 ma, successivamente, nel corso degli anni, questa definizione è stata messa in discussione tanto che, al momento, non vi è un consenso su come definire la frattura di Maisonneuve: molteplici sono le manifestazioni cliniche e i meccanismi di lesione che sono stati illustrati.

Tipologia di paziente

Data la natura traumatica della lesione, non esiste una tipologia ideale di paziente; gli studi che si sono occupati di indagare le caratteristiche anatomiche della frattura di Maisonneuve, oltre a rilevare una leggera prevalenza del sesso maschile4, hanno incluso soggetti in un range di età giovane/adulta, dato il maggiore rischio di esposizione a un evento traumatico per gli individui in età lavorativa e praticanti attività sportiva.

Frattura di Maisonneuve: patofisiologia

Secondo la classificazione di Lauge Hansen5 la frattura del perone si verificherebbe più frequentemente da 1 a 3 pollici sopra la sindesmosi tibiofibulare; tuttavia, essa potrebbe avvenire a qualsiasi livello prossimale o distale. Secondo questa classificazione, essa si verifica nello stadio III durante il movimento di pronazione e rotazione esterna del piede rispetto alla tibia5.

| Classificazione | Patofisiologia |

| Stadio I | lesione delle strutture mediali (tibia distale o legamento deltoideo) |

| Stadio II | lesione del legamento tibiofibulare anteriore-inferiore (AITFL) con possibile estensione alla membrana interossea |

| Stadio III | frattura obliqua/spirale del perone prossimale |

| Stadio IV | lesione del legamento tibiofibulare posteriore-inferiore (PITFL) o fratture posteriori malleolari |

Il meccanismo di pronazione-rotazione esterna, nonostante sia il principale responsabile della frattura di Maisonneuve, non è in grado di spiegare i casi in cui le strutture mediali rimangono intatte. Per questo, nel 1976, Pankovich6 pubblicò uno studio considerato fino a oggi un lavoro fondamentale, giustificando i casi di frattura di Maisonneuve con risparmio delle strutture mediali attraverso un meccanismo lesivo di supinazione-rotazione esterna:

- fase I. rottura del legamento AITFL o avulsione con frattura di una delle sue inserzioni ossee con possibile rottura della membrana interossea;

- fase II. frattura del tubercolo posteriore o rottura del PITFL;

- fase III. rottura della capsula articolare anteromediale o avulsione/frattura di una delle sue inserzioni ossee;

- fase IV. frattura del perone prossimale;

- fase V. rottura del legamento deltoideo o frattura del malleolo mediale6.

La frattura di Maisonneuve è quindi una lesione molto variabile e spesso complicata: possiamo concludere che essa sia sempre associata alla rottura dell’AITFL, che la membrana interossea sia quasi sempre interessata non solo nel suo terzo distale e non necessariamente fino al livello di frattura del perone, determinando, in base all’entità del danno, una instabilità del mortaio tibio-peroneale; l’incidenza di lesione delle strutture mediali è invece molto variabile e dipende dal meccanismo lesivo4.

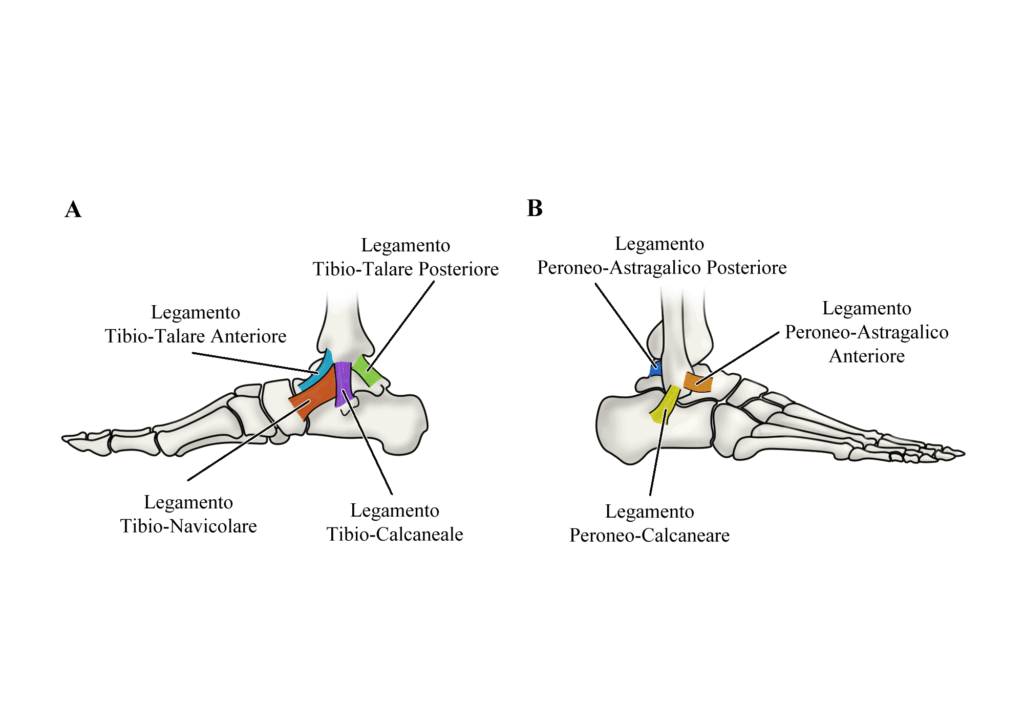

È inoltre opportuno sottolineare come la frattura di Maisonneuve potrebbe associarsi a un danno a carico del comparto legamentoso laterale oltre che a fratture osteocondrali tibio-astragaliche4.

Diagnosi differenziale

Premesso che un sospetto di possibile frattura di Maisonneuve porterà a un referral urgente allo specialista, la diagnosi differenziale sarà volta all’individuazione dei siti di lesione.

Attraverso indagini strumentali come RX (utilizzando almeno due proiezioni ortogonali) o RMN e TC, si andrà a individuare eventuali fratture (a livello di perone o tibia), lesioni capsulo-legamentose a carico delle strutture mediali, laterali, dei legamenti tibiofibulari e della membrana interossea, oltre che un possibile coinvolgimento condrale.

Elementi anamnestici

In anamnesi, il paziente riferirà un trauma con insorgenza di dolore acuto, impotenza funzionale, e impossibilità a caricare sulla caviglia. I possibili meccanismi lesivi, che il paziente potrebbe ricordare come causa dell’infortunio, saranno quelli citati in precedenza di pronazione o supinazione abbinati alla rotazione esterna: tra le cause più frequenti vi sono distorsioni, incidenti stradali e cadute dall’alto.

Esame obiettivo e valutazione

All’esame fisico rileveremo:

- gonfiore;

- aree di ecchimosi;

- limitazione del ROM;

- incapacità di caricare il peso sull’arto in questione.

La palpazione dolorosa dei reperi ossei potrebbe essere indice di lesione delle strutture ossee: in questo senso, le Ottawa Ankle Rules sono uno strumento molto utile per escludere fratture a carico della caviglia.

Sarà necessario eseguire anche un’attenta valutazione della sindesmosi attraverso test speciali come palpazione del legamento AITFL, squeeze test, test di rotazione esterna.

Data la vicinanza delle strutture nervose (nervo tibiale e peroneale) con le possibili sedi di frattura prossimali e distali, potrebbe essere eseguito anche un esame neurologico per valutare la conduzione nervosa.

Trattamento

La stabilità anatomica della caviglia determina la scelta della via riabilitativa: la maggior parte delle lesioni elencate richiederanno un intervento chirurgico a causa della forte instabilità del mortaio tibio-peroneale derivante dalla lesione dei legamenti tibiofibulari e della membrana interossea. Le procedure chirurgiche, in base all’entità della lesione, saranno:

- riduzione e stabilizzazione della frattura del perone distale;

- riduzione e stabilizzazione del malleolo mediale e sutura del legamento deltoideo;

- stabilizzazione della sindesmosi.

La frattura del perone prossimale non richiede una fissazione interna1.

L’obiettivo principale dell’intervento chirurgico quindi sarà la fissazione anatomica del perone distale nell’articolazione tibio-fibulare: tale riduzione aperta e la fissazione con viti sono preferite alla riduzione chiusa per evitare un errato posizionamento (associato a un esito inferiore)7.

La gestione conservativa raramente viene citata in letteratura, tuttavia Pankovich6 la suggerisce come strada percorribile in assenza di lesioni importanti a carico del legamento deltoideo, della sindesmosi e del malleolo mediale. Lock e colleghi8 hanno raccomandato l’utilizzo del gesso per un periodo dalle 6 alle 12 settimane in assenza di fratture del malleolo mediale e se la linea articolare mediale non risulta allargata alle indagini strumentali.

La scelta del trattamento, ovviamente di competenza ortopedica, prevederà un periodo iniziale di immobilizzazione e astensione dal carico di 6-12 settimane (in alcuni casi i chirurghi raccomandano un secondo intervento per rimuovere le viti utilizzate per riparare la sindesmosi prima di consentire la ripresa del carico)9.

Nella prima fase sarà importante la gestione del dolore e del gonfiore; si inizierà una graduale ripresa del carico fino all’abbandono degli ausili alla deambulazione, in concomitanza a un recupero del ROM della caviglia, della forza muscolare e del controllo propriocettivo finalizzato a un ripristino delle attività funzionali.

Prognosi

Data l’ampia variabilità delle lesioni ossee e legamentose che possono verificarsi nella frattura di Maisonneuve, la letteratura non ha ancora fornito dati chiari sulla prognosi dei pazienti.

I principali studi che hanno rilevato outcome positivi hanno eseguito follow-up mediamente dai 6 mesi fino a un anno dall’infortunio1. È possibile inoltre affermare che i soggetti trattati con terapia conservativa, data la minore entità delle lesioni rispetto ai pazienti sottoposti a chirurgia, avranno una prognosi migliore. Tra i fattori prognostici negativi, che determineranno un’instabilità del mortaio tibio-peroneale, avremo:

- fratture malleolari;

- rottura dei legamenti tibiofibulari;

- lesione della membrana interossea;

- lesioni condrali e osteocondrali.

-

- Stufkens SA, van den Bekerom MP, Doornberg JN, et al. Evidence-based treatment of maisonneuve fractures. J Foot Ankle Surg. 2011, 50: 62–67.

- Maisonneuve JG. Recherches sur la fracture du peroné. Arch Gen Med. 1840; 7:165–187, 433–473.

- Ryota Inokuchi, Yasuyuki Jujo, Kosui Iwashita, Masato Takao. Maisonneuve fracture: a type of ankle fracture. BMJ Case Rep. 2019;12:e231961.

- Jan Bartoníček, Stefan Rammelt, Štěpán Kašper, Jozef Malík, Michal Tuček. Pathoanatomy of Maisonneuve fracture based on radiologic and CT examination. Archives Orthopaedic Trauma Surgery. 2019 Apr;139(4):497-506.

- Yde J. The Lauge-Hansen classification of malleolar fractures. Acta Orthop Scand. 1980; 51: 181–192.

- Pankovich AM. Maisonneuve fracture of the fibula. J Bone Joint Surg. 1976; 58-A:337–342.

- Bartoníček, Jan MD, DSc1,a; Rammelt, Stefan MD, PhD2; Tuček, Michal MD, PhD1. Maisonneuve Fractures of the Ankle: A Critical Analysis Review. JBJS Reviews. February 2022; 10(2):e21.00160,.

- Lock TR, Schaffer JJ, Manoli A. Maisonneuve fracture: case report of a missed diagnosis. Ann Emerg Med. 1987; 16(7):805–807.

- Porter DA, Jaggers RR, Barnes AF, Rund AM. Optimal management of ankle syndesmosis injuries. Open Access J Sports Med. 2014; 5:173-82.