Lombocruralgia

Ecco una guida per il fisioterapista sulla valutazione e gestione della lombocruralgia.

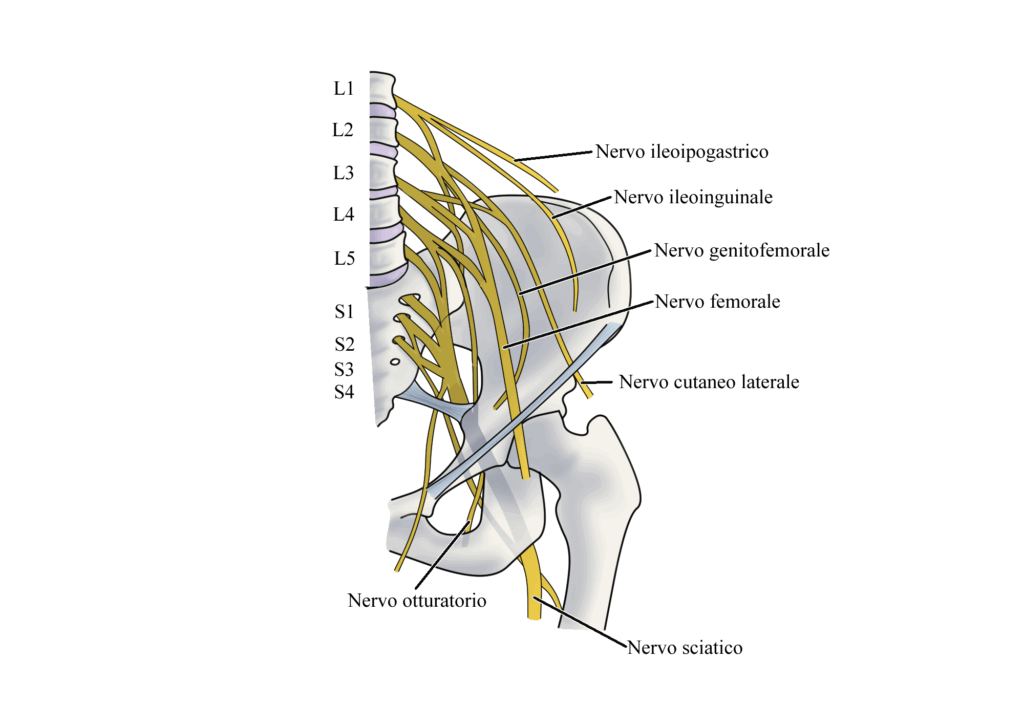

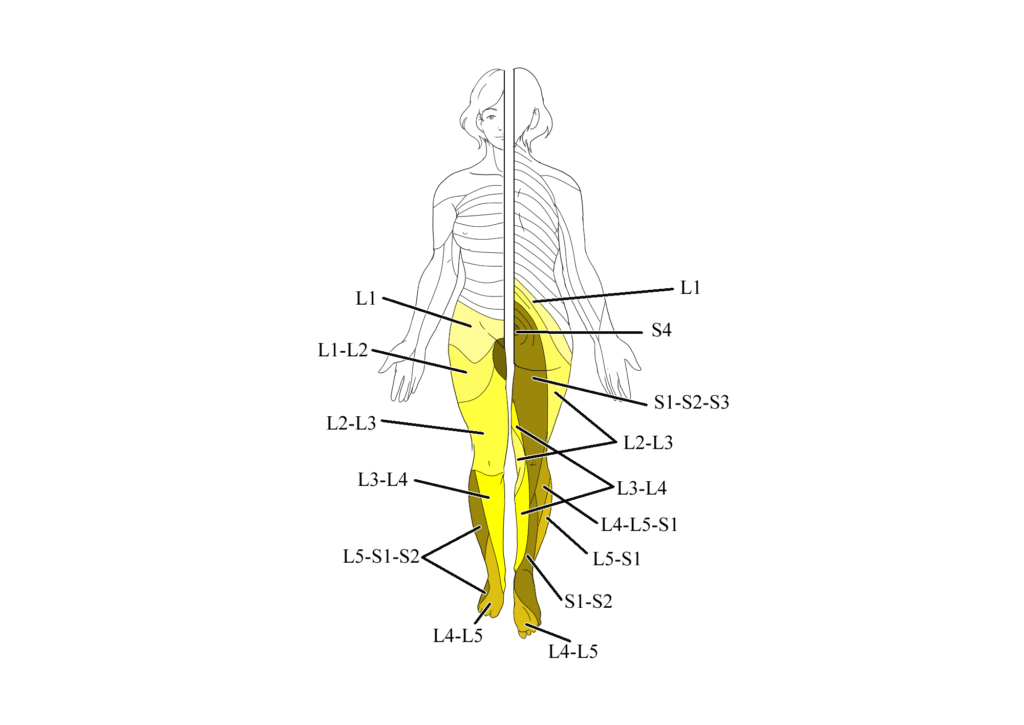

La lombocruralgia è una condizione clinica dolorosa causata dall’irritazione o compressione del nervo crurale (o nervo femorale), che origina dalle radici spinali L2, L3 e L41. Questo nervo svolge un ruolo fondamentale sia nella motricità (flessione dell’anca ed estensione del ginocchio) sia nella sensibilità della regione antero-mediale della coscia e della gamba.

Quando queste strutture nervose vengono compromesse, ad esempio da un’ernia del disco, da stenosi vertebrale o da processi degenerativi come l’artrosi, il paziente riferisce un dolore che origina nella zona lombare e si irradia nella porzione anteriore della coscia, talvolta fino al ginocchio2.

Questo quadro clinico si distingue dalla lombosciatalgia, in cui il dolore coinvolge la porzione posteriore della coscia e della gamba. La lombocruralgia può presentarsi monolaterale o bilaterale, a seconda che colpisca uno o entrambi i lati del corpo. Non è quindi una vera e propria malattia, ma una sindrome clinica, caratterizzata dalla presenza di dolore irradiato in una gamba, con o senza deficit neurologici associati (parestesia e debolezza muscolare)2. La sua comparsa richiede un’attenta valutazione, poiché la causa può variare da forme lievi e transitorie fino a condizioni più gravi che necessitano di intervento specialistico.

Tipologia di pazienti

Alla base della lombocruralgia vi sono meccanismi di compressione, irritazione o infiammazione delle radici nervose L2, L3 e L4. Le cause possono essere di natura degenerativa, meccanica o sistemica3. Tra queste vi sono:

- ernia del disco lombare localizzata a livello L2-L3 o L3-L4;

- stenosi del canale vertebrale, spesso dovuta a degenerazione discale e artrosica;

- spondilolistesi e instabilità vertebrale;

- artrosi, presenza di osteofiti e degenerazione dei dischi intervertebrali;

- fratture del corpo vertebrale o lesioni dirette che possono comprimere le radici lombari o il nervo femorale lungo il suo decorso;

- cause rare come neoplasie spinali o retroperitoneali con compressione del plesso lombare, aneurisma dell’aorta addominale (che può esordire con dolore crurale), o patologie sistemiche (diabete, neuropatie infiammatorie o metaboliche) che possono danneggiare le fibre nervose.

La lombocruralgia non colpisce in modo uniforme tutta la popolazione. La sua insorgenza, infatti, è più probabile in determinati gruppi di pazienti in base a età, stile di vita, fattori degenerativi e comorbidità4,5. In particolare:

- nei pazienti over 50, la causa più frequente di lombocruralgia è la degenerazione discale e la stenosi lombare, dovuta all’assottigliamento dei dischi e la formazione di osteofiti che riducono lo spazio foraminale;

- i pazienti che svolgono attività lavorative che comportano il sollevamento di carchi o movimenti ripetuti della colonna lombare sono maggiormente esposti al rischio di ernia del disco lombare;

- pazienti con malattie metaboliche, come ad esempio il diabete mellito, sono più a rischio.

| CATEGORIA DI PAZIENTI | CAUSE PRINCIPALI | FATTORI DI RISCHIO/NOTE CLINICHE |

| Età > 50 anni | Degenerazione discale, stenosi lombare | Assottigliamento dei dischi, formazione di osteofiti, riduzione dello spazio foraminale |

| Lavoratori manuali | Attività fisica gravosa, sollevamento carichi, movimenti ripetitivi della colonna | Maggior rischio di ernia del disco lombare |

| Pazienti con traumi o fratture vertebrali | Precedenti traumi o interventi chirurgici lombari | Neuropatia femorale diabetica, maggiore suscettibilità a dolore e debolezza muscolare |

| Pazienti con diabete mellito | Neuropatia periferica, possibili deficit radicolari | Alterazioni anatomiche che possono comprimere il nervo crurale |

| Pazienti con patologie rare | Tumori retroperitoneali, aneurisma dell’aorta addominale | Dolore crurale come primo sintomo; necessità di diagnosi differenziale accurata |

Patofisiologia

La lombocruralgia è il risultato di alterazioni anatomiche e meccaniche che interessano le radici del nervo crurale o il nervo stesso lungo il suo decorso. Comprendere la patofisiologia permette di spiegare sia la comparsa del dolore sia gli eventuali sintomi neurologici ed esso associati.

Come accennato in precedenza, i principali meccanismi coinvolti sono i seguenti.

- Compressione meccanica, causata da:

- ernie discali – il nucleo polposo protrude attraverso l’anello fibroso, comprimendo le radici nervose; ciò determina dolore radicolare anteriore alla coscia e può provocare deficit motori e sensoriali2;

- stenosi vertebrale – il restringimento del canale vertebrale o dei forami di coniugazione riduce lo spazio disponibile per le radici, provocando compressione cronica4;

- spondilolistesi e instabilità vertebrale – lo scivolamento di una vertebra sull’altra aumenta la pressione sulle radici lombari, causando irritazione nervosa.

- Infiammazione e neurotrasmissione del dolore, poiché la compressione radicolare determina una risposta infiammatoria locale, con rilascio di citochine e mediatori pro-infiammatori (come ad esempio TNF-α e IL-1β) che sensibilizzano le fibre nervose nocicettive, alterando la conduzione elettrica e favorendo dolore, parestesie e iperestesia2. Questi meccanismi spiegano perché la lombocruralgia può persistere anche dopo la risoluzione della compressione meccanica iniziale6.

- Alterazioni vascolari e ischemia nervosa, poiché la compressione o l’infiammazione delle radici può ridurre la perfusione sanguigna locale, determinando un’ischemia del nervo. Questa condizione contribuisce a dolore persistente, debolezza muscolare e riduzione dei riflessi tendinei.

Elementi anamnestici

L’anamnesi rappresenta il primo passo fondamentale per riconoscere la lombocruralgia e distinguerla da altre sindromi dolorose lombari (come la lombosciatalgia o le neuropatie periferiche). Un’accurata raccolta delle informazioni, infatti, consente di identificare origine, caratteristiche e fattori di rischio del dolore, oltre a eventuali segni di allarme (red flag). Il paziente con lombocruralgia tipicamente presenta:

- dolore lombare irradiato nella faccia anteriore della coscia, talvolta fino al ginocchio; si può trattare di un dolore acuto (in caso di ernia discale) o cronico-progressivo (in caso di stenosi lombare); esso può essere esacerbato da movimenti di flessione del tronco, stazione eretta prolungata e durante la deambulazione5;

- sintomi neurologici associati, come parestesie o ipoestesie nella parte antero-mediale della coscia e della gamba;

- debolezza muscolare a carico del quadricipite e dei flessori dell’anca, con conseguente difficoltà nell’estensione del ginocchio;

- riduzione del riflesso rotuleo.

Ricordiamoci che un’età superiore ai 50 anni, attività lavorative o sportive gravose sulla colonna, comorbidità come diabete mellito o osteoporosi, e precedenti traumi o interventi chirurgici lombari possono determinare una maggiore predisposizione alla comparsa di lombocruralgia.

L’indagine delle red flag è cruciale per escludere patologie gravi che possono simulare una lombocruralgia. Tra queste troviamo:

- calo ponderale improvviso;

- febbre persistente;

- storia oncologica pregressa o sospetta;

- dolore addominale pulsante (possibile aneurisma aortico).

Esame obiettivo e valutazione

L’esame obiettivo rappresenta il passo successivo all’anamnesi ed è fondamentale per confermare l’ipotesi di lombocruralgia, identificando i segni clinici correlati al coinvolgimento delle radici nervose L2-L4 o del nervo femorale.

Osservazione e ispezione

Il paziente può presentarsi con un atteggiamento antalgico, caratterizzato da:

- inclinazione del tronco in avanti;

- riduzione della lordosi lombare;

- evitamento dei movimenti di estensione;

- asimmetrie posturali.

Il ROM lombare risulta spesso limitato in estensione e, in alcuni casi, si osserva una zoppia antalgica.

Palpazione

La palpazione della colonna lombare e dei muscoli paravertebrali può evocare dolore e mettere in evidenza contratture muscolari di difesa.

Valutazione neurologic

Per definire l’estensione del coinvolgimento radicolare è importante valutare il paziente attraverso l’esame neurologico.

- Forza muscolare: con particolare attenzione al quadricipite (difficoltà nell’estensione del ginocchio), all’ileo-psoas e al sartorio (difficoltà nella flessione dell’anca).

- Sensibilità: la quale risulta ridotta nella faccia anteriore e mediale della coscia (coinvolgimento dei nervi cutanei intermedi e laterali); nella porzione mediale della gamba e del piede fino alla prima articolazione metatarso-falangea.

- Riflessi osteotendinei: riduzione o assenza del riflesso rotuleo, segno tipico di sofferenza radicolare L3-L4.

Test clinici

Per quanto riguarda i test clinici specifici, in letteratura vengono proposti:

- Femoral Nerve Stretch Test (FNST). Con il paziente in posizione prona, la flessione del ginocchio e l’estensione dell’anca evocano dolore nella porzione anteriore della coscia (indicativo di irritazione del nervo femorale o delle radici L2–L4).

- Lasègue inverso (o segno di Wassermann). Dolore anteriore alla coscia durante l’estensione dell’anca con ginocchio flesso.

- Funzionalità del nervo crurale e individuazione dei segni di sofferenza nervosa.

Valutazione strumentale

Quando necessario, l’esame clinico può essere integrato da indagini strumentali.

- Risonanza magnetica (RMN): gold standard per individuare ernie discali, stenosi o altre lesioni vertebrali.

- Elettromiografia (EMG): utile per valutare la funzionalità del nervo femorale e identificare segni di sofferenza radicolare.

| TEST | PROCEDURA | POSITIVITA’ ATTESA | SIGNIFICATO CLINICO |

| Femoral Nerve Stretch Test (FNST) | Paziente prono, flessione del ginocchio ed estensione dell’anca | Dolore irradiato nella faccia anteriore della coscia | Irritazione/compressione del nervo femorale o radici L2–L4 |

| Lasègue inverso (segno di Wassermann) | Paziente prono, estensione passiva dell’anca con ginocchio flesso | Dolore anteriore alla coscia | Coinvolgimento delle radici L2–L4, differenziazione da lombosciatalgia |

| Valutazione riflesso rotuleo | Percussione del tendine rotuleo con martelletto | Riflesso ridotto o assente | Segno tipico di sofferenza radicolare L3–L4 |

| Forza quadricipite femorale | Estensione del ginocchio contro resistenza | Debolezza muscolare | Deficit motorio da sofferenza radicolare o neuropatia femorale |

| Valutazione sensibilità | Stimolazione tattile e dolorifica sulla faccia antero-mediale coscia e gamba | Ipoestesia o parestesia | Compromissione sensitiva nelle radici L2–L4 |

Valutazione muscoloscheletrica – Quadrante inferiore

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale è un passaggio fondamentale nella valutazione della lombocruralgia, poiché diverse condizioni possono simulare un dolore irradiato alla coscia anteriore. Distinguere queste patologie consente di indirizzare il paziente verso il corretto iter terapeutico ed evitare errori clinici. È importante distinguere la lombocruralgia dalle seguenti condizioni.

- Lombosciatalgia: caratterizzata da un dolore irradiato lungo la faccia posteriore della coscia e della gamba fino al piede; le radici nervose coinvolte sono L4-S1 e i segni tipici sono positività al test di Lasègue classico e deficit dei riflessi achillei o rotulei in base al livello radicolare7.

- Coxartrosi: il dolore è localizzato in sede inguinale o nella porzione anteriore dell’anca, e si può irradiare alla coscia; peggiora con il carico e i movimenti articolari, mentre tende a migliorare con il riposo; il paziente presenta limitazioni nel ROM dell’anca (soprattutto rotazione interna e abduzione)8.

- Neuropatia diabetica: il dolore ha un esordio subacuto, spesso bilaterale, con distribuzione lungo coscia e gamba; ad esso sono associati debolezza muscolare marcata del quadricipite, calo ponderale e ipoestesia diffusa9.

- Claudicatio intermittens vascolare: il paziente riferisce dolore alla coscia e alla gamba durante la deambulazione, che regredisce con il riposo; i polsi periferici sono ridotti o assenti.

- Patologie neoplastiche o infettive: come tumori retroperitoneali o spinali e infezioni vertebrali.

| PATOLOGIA | SEDE DEL DOLORE | IRRADIAZIONE TIPICA | SEGNI CARATTERISTICI |

| Lombocruralgia | Zona lombare anteriore | Coscia anteriore fino al ginocchio (L2–L4) | Debolezza quadricipite, riduzione riflesso rotuleo, positività FNST/Wassermann |

| Lombosciatalgia | Zona lombare posteriore | Coscia posteriore e gamba fino al piede (L5–S1) | Dolore lungo il decorso sciatico, positività Lasègue classico, riduzione riflesso achilleo |

| Coxartrosi | Anca/inguine | Coscia anteriore o laterale | Limitazione movimenti anca (rotazione interna/abduzione), dolore da carico articolare |

| Neuropatia femorale diabetica | Regione lombare/pelvica | Coscia anteriore e gamba, spesso bilaterale | Debolezza marcata quadricipite, ipoestesia diffusa, calo ponderale, anamnesi di diabete |

| Claudicatio vascolare | Coscia e gamba dopo cammino | Regressione col riposo | Polsi periferici ridotti/assenti, assenza segni neurologici |

| Tumori / infezioni spinali | Lombare persistente | Irradiazione variabile | Dolore notturno, febbre, calo ponderale, resistenza agli analgesici |

Trattamento

Il trattamento della lombocruralgia varia in base all’eziologia, alla gravità dei sintomi e alla presenza di deficit neurologici. L’obiettivo principale è ridurre il dolore, migliorare la funzionalità e prevenire recidive. L’approccio deve essere multimodale e personalizzato sul paziente, integrando strategie riabilitative. Può essere conservativo (nella maggior parte dei casi) o chirurgico.

Approccio farmacologico

In fase acuta, FANS, paracetamolo e miorilassanti rappresentano i farmaci più utilizzati per ridurre il dolore e l’infiammazione radicolare. In alcuni casi possono essere effettuate infiltrazioni epidurali di corticosteroidi o blocchi selettivi radicolari che possono fornire un sollievo temporaneo dal dolore e facilitare la riabilitazione10.

Specific Low Back Pain Rehab: Valutazione e gestione del paziente LBP specifico di competenza riabilitativa (dolore radicolare, radicolopatia, stenosi)

Scegli la sede Scarica il programma Per informazioni su sconti di gruppo e pacchetti, scarica il programma! Presentazione corso Il Low Back-related Leg Pain (LBLP) è un “mondo” clinico particolarmente complesso, sia dal punto di vista valutativo e riabilitativo. Nel complesso, inoltre, si stima che approssimativamente circa il 2/3 dei pazienti con LBP abbia un […]

Riposo e immobilizzazione

Le più recenti linee guida sottolineano come il riposo assoluto e l’immobilizzazione prolungata siano controindicati, poiché favoriscono rigidità articolare, perdita di forza muscolare e peggioramento funzionale. Tuttavia, in fase acuta l’utilizzo di supporti ortopedici può essere utile per ridurre il dolore e migliorare temporaneamente la stabilità11. È comunque raccomandata una ripresa precoce e graduale delle attività quotidiane.

Terapia manuale e terapie fisiche

Mobilizzazioni articolari, tecniche di rilascio miofasciale e manipolazioni (solo se non vi sono segni di instabilità) hanno dimostrato efficacia nella riduzione del dolore e nel miglioramento della mobilità12. Terapie fisiche come TENS, laserterapia e tecarterapia possono ridurre l’infiammazione e facilitare i processi riparativi solo se integrate all’esercizio terapeutico11.

Esercizio terapeutico

Rappresenta il fulcro del trattamento conservativo nei casi di lombocruralgia e svolge un ruolo cruciale sia nella fase riabilitativa che nella prevenzione delle recidive12. Le principali categorie di esercizi comprendono:

- esercizi di mobilità per il rachide lombare e l’articolazione coxo-femorale;

- esercizi di rinforzo muscolare, potenziamento del quadricipite, dell’ileo-psoas e della muscolatura addomino-lombare, utile per stabilizzare la colonna e ridurre i sovraccarichi radicolari;

- esercizi di stretching, allungamento della catena cinetica posteriore per migliorare la flessibilità e ridurre squilibri posturali;

- esercizi neurodinamici, in grado di ridurre il dolore e migliorare la flessibilità dei nervi e del tessuto nervoso;

- training propriocettivo e di stabilizzazione, finalizzato al miglioramento del controllo motorio e alla prevenzione delle recidive;

- attività aerobica (cammino, cyclette, nuoto), che migliora la circolazione la resistenza e favorisce il recupero funzionale.

Neurodinamica clinica

+700 pagine | 300 immagini a colori | 3 Autori esperti del settore | Il Primo Libro Completo sull’argomento Neurodinamica clinica Guida pratica alla valutazione e al trattamento delle neuropatie periferiche. Evidence-based | +700 pagine | Esercizi inclusi 4.9 recensioni Perché un Libro sulle Neuropatie Periferiche? Le Neuropatie Periferiche rappresentano un’area fondamentale della fisioterapia, con […]

Trattamento Chirurgico

Nei pazienti con compressione severa del nervo crurale che non rispondono ai trattamenti conservativi, può essere necessario un intervento chirurgico. Questa tipologia di approccio, però, è a oggi riservato solo ed esclusivamente ai pazienti che all’esame neurologico presentano deficit severi come riduzione della forza muscolare marcata, assenza di riflessi e anestesia.

Prognosi

La prognosi della lombocruralgia dipende principalmente dalla causa sottostante, dall’età del paziente, dalla presenza di comorbidità e dalla tempestività del trattamento. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se dovuta a ernie discali o a forme meccaniche non complicate, la prognosi è favorevole con un recupero clinico completo o quasi completo entro poche settimane o mesi.

Nella maggior parte dei pazienti con lombocruralgia da ernia discale, i sintomi tendono a ridursi entro 6–12 settimane con trattamento conservativo, grazie al fenomeno del riassorbimento spontaneo dell’ernia e alla riduzione della compressione radicolare13.

Nelle forme degenerative croniche (stenosi lombare, artrosi, spondilolistesi) il decorso è generalmente più lungo, con maggiore possibilità di recidive e con un obiettivo terapeutico che mira al contenimento dei sintomi e al mantenimento della funzionalità.

Una prognosi sfavorevole è associata a:

- deficit neurologici marcati;

- dolore persistente;

- comorbidità sistemiche (diabete, neuropatie);

- cause secondarie più gravi (neoplasie, infezioni).

Un aspetto rilevante è che la prognosi migliora sensibilmente con un programma riabilitativo precoce, che comprende esercizio terapeutico, correzione delle abitudini posturali e attività fisica regolare. Inoltre, l’aderenza del paziente al percorso terapeutico rappresenta un determinante chiave nella prevenzione delle recidive14.

-

- Peene L, Cohen SP, Kallewaard JW, Wolff A, Huygen F, Gaag AV, Monique S, Vissers K, Gilligan C, Van Zundert J, Van Boxem K. 1. Lumbosacral radicular pain. Pain Pract. 2024 Mar;24(3):525-552. doi: 10.1111/papr.13317. Epub 2023 Nov 20. PMID: 37985718.

- Van Boxem K, Cheng J, Patijn J, van Kleef M, Lataster A, Mekhail N, Van Zundert J. 11. Lumbosacral radicular pain. Pain Pract. 2010 Jul-Aug;10(4):339-58. doi: 10.1111/j.1533-2500.2010.00370.x. Epub 2010 May 17. PMID: 20492580.

- Genevay S, Atlas SJ. Lumbar spinal stenosis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010 Apr;24(2):253-65. doi: 10.1016/j.berh.2009.11.001. PMID: 20227646; PMCID: PMC2841052.4.

- Katz J. N., Harris M. B. Clinical practice. Lumbar spinal stenosis. N Engl J Med. 2008;358(8):818–825. PMID: 18287604

- Seidler A., et al. Work-related risk factors for lumbar disc disease. Scand J Work Environ Health. 2003;29(6):483-496. PMID: 14712848

- Burke JG, Watson RW, McCormack D, Dowling FE, Walsh MG, Fitzpatrick JM. Intervertebral discs which cause low back pain secrete high levels of proinflammatory mediators. J Bone Joint Surg Br. 2002 Mar;84(2):196-201. doi: 10.1302/0301-620x.84b2.12511. PMID: 11924650.

- Stafford MA, Peng P, Hill DA. Sciatica: a review of history, epidemiology, pathogenesis, and the role of epidural steroid injection in management. Br J Anaesth. 2007 Oct;99(4):461-73. doi: 10.1093/bja/aem238. Epub 2007 Aug 17. PMID: 17704089.

- Reijman, M. Determinants of progression of hip osteoarthritis. (2004, December).

- Dyck PJ, Norell JE, Dyck PJ. Non-diabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathy: natural history, outcome and comparison with the diabetic variety. Brain. 2001 Jun;124(Pt 6):1197-207. doi: 10.1093/brain/124.6.1197. PMID: 11353735.

- Manchikanti L, Knezevic E, Knezevic NN, Sanapati MR, Thota S, Abd-Elsayed A, Hirsch JA. Epidural Injections for Lumbar Radiculopathy or Sciatica: A Comparative Systematic Review and Meta-Analysis of Cochrane Review. Pain Physician. 2021 Aug;24(5):E539-E554. PMID: 34323441.

- Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2020 Dec 11. (NICE Guideline, No. 59.)

- Du S, Cui Z, Peng S, Wu J, Xu J, Mo W, Ye J. Clinical efficacy of exercise therapy for lumbar disc herniation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Med (Lausanne). 2025 Mar 28;12:1531637. doi: 10.3389/fmed.2025.1531637. PMID: 40224631; PMCID: PMC11985520.

- Yu P, Mao F, Chen J, Ma X, Dai Y, Liu G, Dai F, Liu J. Characteristics and mechanisms of resorption in lumbar disc herniation. Arthritis Res Ther. 2022 Aug 23;24(1):205. doi: 10.1186/s13075-022-02894-8. PMID: 35999644; PMCID: PMC9396855.

- Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB, Brand R, Eekhof JA, Tans JT, Thomeer RT, Koes BW; Leiden-The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group. Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica. N Engl J Med. 2007 May 31;356(22):2245-56. doi: 10.1056/NEJMoa064039. PMID: 17538084.